Guide Pour Développer Une Entente De Propriété Intellectuelle Et De Reconnaissance Qui Me Ressemble

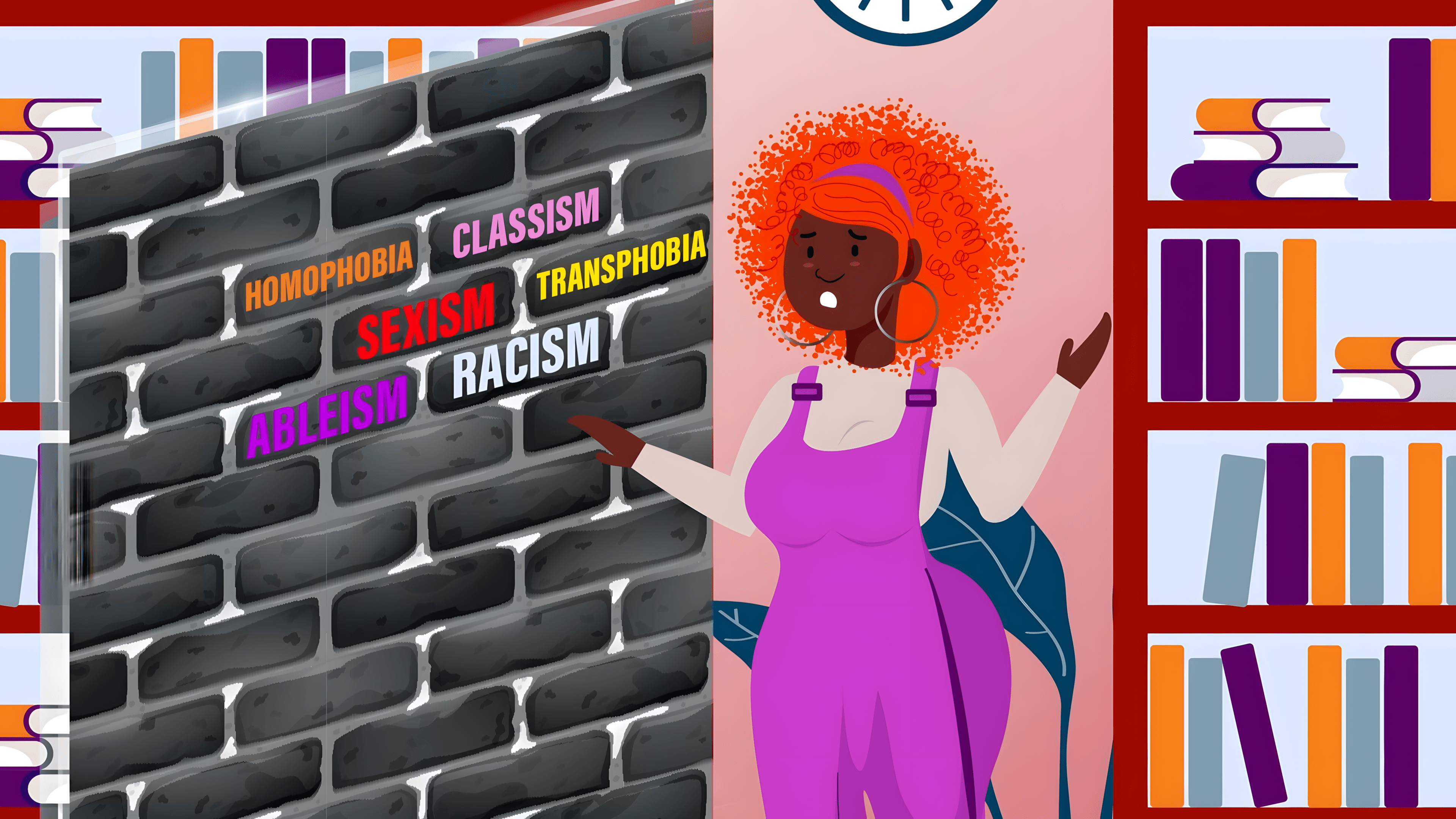

Dans les milieux de recherche, qu’ils soient communautaires ou universitaires, les connaissances et expertises des femmes et personnes non binaires noires et racisées continuent trop souvent d’être exploitées sans reconnaissance. Intégrés à des projets sans consentement clair, repris sans citation, utilisés sans redistribution équitable — ces savoirs circulent, mais celleux qui en sont à l’origine restent trop souvent absent.e.s des crédits, des droits d’auteur.trice.s et des retombées.

Ce document, conçu dans une perspective antiraciste et anti-oppressive, propose de réimaginer les conditions de création, de diffusion et de reconnaissance des contributions intellectuelles. Il vise à prévenir les inégalités structurelles, à favoriser un juste retour vers les communautés concernées, et à renforcer le pouvoir des personnes historiquement marginalisées dans les espaces de recherche. Inspiré par des principes de redistribution équitable, d’inclusivité et de co-création consciente, ce guide est une invitation à reprendre le pouvoir sur nos savoirs.

Né d’un atelier de facilitation animé par Nelly Dennene (Maison Turquoise & soeurs) lors d’une journée Cohorte, ce guide est le fruit de conversations franches, critiques et créatives autour de questions trop peu posées : Comment protéger nos savoirs ? Comment poser nos conditions ? Comment éviter de se faire effacer dans des collaborations dites « partenariales » ?

Les personnes participantes ont partagé des aspirations fortes et des pistes concrètes pour mieux encadrer la circulation de leurs savoirs. Parmi elles :

- la possibilité de réviser les ententes et les compensations au fil du temps;

- l’exigence d’un consentement explicite pour chaque réutilisation;

- la valorisation des contributions partagées dans des espaces de confiance, souvent de manière informelle.

Certaines ont également insisté sur la nécessité de reconnaître les dynamiques historiques d’appropriation des savoirs des personnes noires et racisées, de revendiquer des droits collectifs à travers des ententes partagées ou des coalitions professionnelles, et de s’inspirer de milieux comme l’art, le BDSM ou la justice climatique — où le consentement, la redistribution et la reconnaissance mutuelle sont pensés avec rigueur.

Ce que contient l’outil :

- des exemples de clauses à adapter selon les contextes;

- une vulgarisation du concept de propriété intellectuelle et du droit d’auteur.rice;

- une liste de questions à se poser avant de s’engager dans un partenariat;

- des pratiques inspirantes et des ressources supplémentaires.

Ce guide n’est pas un contrat type, mais une base souple et évolutive pour nourrir les discussions. Il contribue à rendre visibles des savoirs marginalisés et à outiller celleux qui souhaitent collaborer sans être instrumentalisé.e.s. Il invite à faire des espaces de recherche des lieux de justice, de reconnaissance et de transformation.

Attention : cet outil ne remplace pas un avis juridique. Il propose cependant des repères concrets pour poser ses balises, clarifier ses attentes et s’engager dans des projets de manière consciente et alignée avec ses valeurs.

Pour citer ce document : La Maison Turquoise & Sœurs et PARR, 2024. « Modèle pour le développement d’une entente de propriété intellectuelle et de reconnaissance qui me ressemble ».

Pour vous procurer ce guide, merci de nous contacter à info@parr-psrr.ca.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.