Injustices Épistémiques : Pourquoi Certaines Voix Sont-Elles Invisibilisées En Recherche ?

Pourquoi certains savoirs sont-ils considérés comme légitimes, et d’autres relégués au silence ? Pourquoi certaines personnes sont-elles écoutées et considérées comme des expertes, alors que d’autres doivent constamment prouver qu’elles le sont ? Ces questions sont au cœur de ce qu’on appelle les injustices épistémiques.

Le concept a été théorisé par la philosophe Miranda Fricker en 2007 pour désigner les formes d’injustice liées à la production et à la reconnaissance des savoirs. Deux dimensions principales sont souvent mises en lumière :

- L’injustice de témoignage survient lorsqu’une personne est perçue comme non crédible en raison de son identité sociale (race, genre, âge, etc.).

- L’injustice herméneutique, elle, survient lorsqu’un groupe social se trouve privé de termes, de mots ou de concepts nécessaires pour exprimer et faire reconnaître ses propres expériences. Cela se produit parce qu'elles diffèrent de celles des groupes dominants amplement étudiées. En conséquence, les expériences de ce groupe restent invisibles, inaudibles et incomprises par la société.

Dans les deux cas, ces injustices empêchent certains groupes, historiquement marginalisés, d’être considérés comme des producteurs de savoirs à part entière.

Quand la recherche partenariale reproduit les inégalités

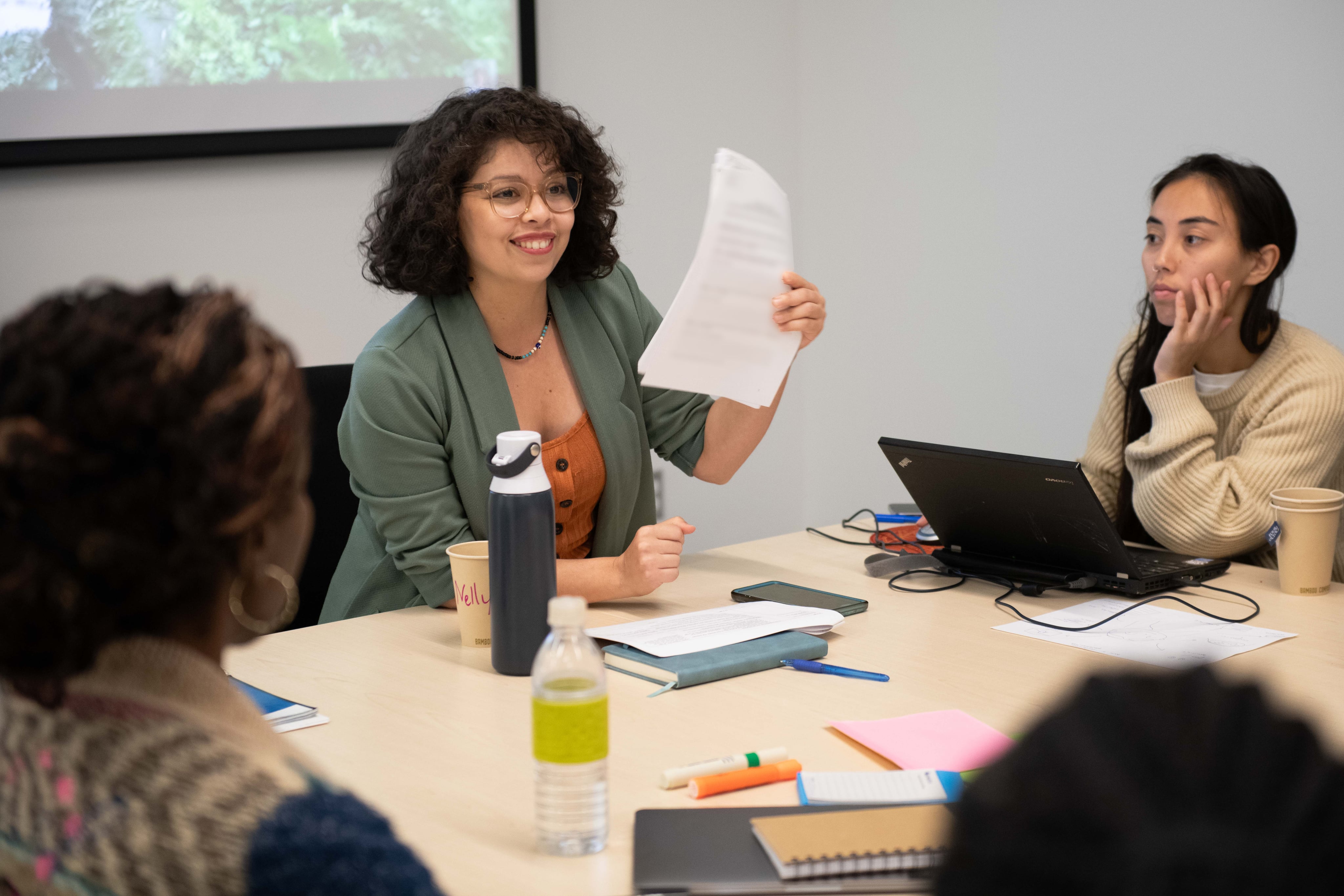

On pourrait croire que la recherche partenariale, avec son intention de collaboration et d’inclusion, serait à l’abri de ces mécanismes. Pourtant, les travaux du projet PARR montrent que ces injustices persistent, même (et parfois surtout) dans des projets se voulant « inclusifs ».

Plusieurs participantes ont rapporté s’être senties utilisées pour leur réseau ou leur expérience, sans reconnaissance réelle de leur contribution intellectuelle. D’autres évoquent un refus d’écoute ou une surprise quand elles formulent des idées pertinentes.

Cette surprise, cette résistance implicite à reconnaître les femmes et personnes non binaires noires et racisées comme productrices ou co-productrices de savoirs, n’est pas un accident. Elle s’inscrit dans une longue histoire où les normes du « savoir scientifique » ont été définies par et pour des groupes dominants.

Les témoignages recueillis dans le cadre de la recherche ou du balado En Fleurs, Plus en Feu ! révèlent une grande fatigue chez les personnes concernées : devoir justifier sans cesse sa place, naviguer entre précarité communautaire et violence académique, gérer l’appropriation de ses idées sans se voir attribuer le crédit. Chloé, par exemple, décrit dans le cadre de la recherche, l’isolement vécu dans son parcours doctoral : « Souvent, je suis la seule Noire. […] Et dans ces espaces-là, il y a un silence qui pèse, qui rend encore plus difficile de prendre la parole. »

Cette mise à l’écart ne se limite pas à l’exclusion. Elle implique aussi une forme de dévalorisation constante, où la parole est tolérée, mais rarement prise au sérieux ou mobilisée dans les suites du projet.

Qui sait?

Ces injustices ne naissent pas dans le vide. Elles s’appuient sur des stéréotypes profondément enracinés dans l’imaginaire collectif et véhiculés dans les discours de la société. Comme l’a analysé¹ François Toutée, alors étudiant à la maîtrise en philosophie (UQAM), les discours stigmatisants, ceux qui associent certains groupes à des traits négatifs, réduisent la crédibilité accordée à leurs membres. Dans un monde académique où la neutralité et l’objectivité sont des fictions très normées, toute parole minorisée et qui remet en question ces fictions est plus facilement perçue comme subjective ou militante.

Et même quand les récits sont écoutés, ils peuvent être instrumentalisés. L’universitaire blanc.he peut repartir avec un article, une reconnaissance, un financement, pendant que la personne participante noire ou racisée voit son savoir détourné ou son statut figé dans une posture de victime.

Reconnaître l’injustice épistémique, c’est d’abord refuser de réduire certaines personnes à des objets d’étude. C’est affirmer que leur vécu, leurs mots, leurs interprétations, sont des savoirs à part entière. Et que ces savoirs peuvent initier des décisions, des orientations ou des méthodes.

Pour une recherche vraiment transformatrice

Certaines pratiques permettent de résister à l’effacement. Par exemple, les récits de vie, lorsqu’ils sont accueillis avec respect, peuvent devenir de puissants leviers de transformation. En rendant visibles des expériences ancrées, enracinées dans les vécus des personnes concernées, ils permettent de valoriser des savoirs souvent dépréciés ou ignorés. Mais cela demande du temps, de l’écoute, et des espaces véritablement pensés pour la sécurité et la dignité des personnes qui se racontent.

Lire l'article sur les pratiques éthiques et la méthodologie par/pour/avec

¹ Toutée, François. 2018. « Les coûts épistémiques de la haine : Discours stigmatisants, injustices épistémiques et liberté d’expression. » Dans Émancipation et philosophie. Sous la direction d’Audrey Paquet, 71-87. Montréal: Les Cahiers d'Ithaque.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.