Changer Les Règles : Savoirs, Justice Et Responsabilité En Recherche

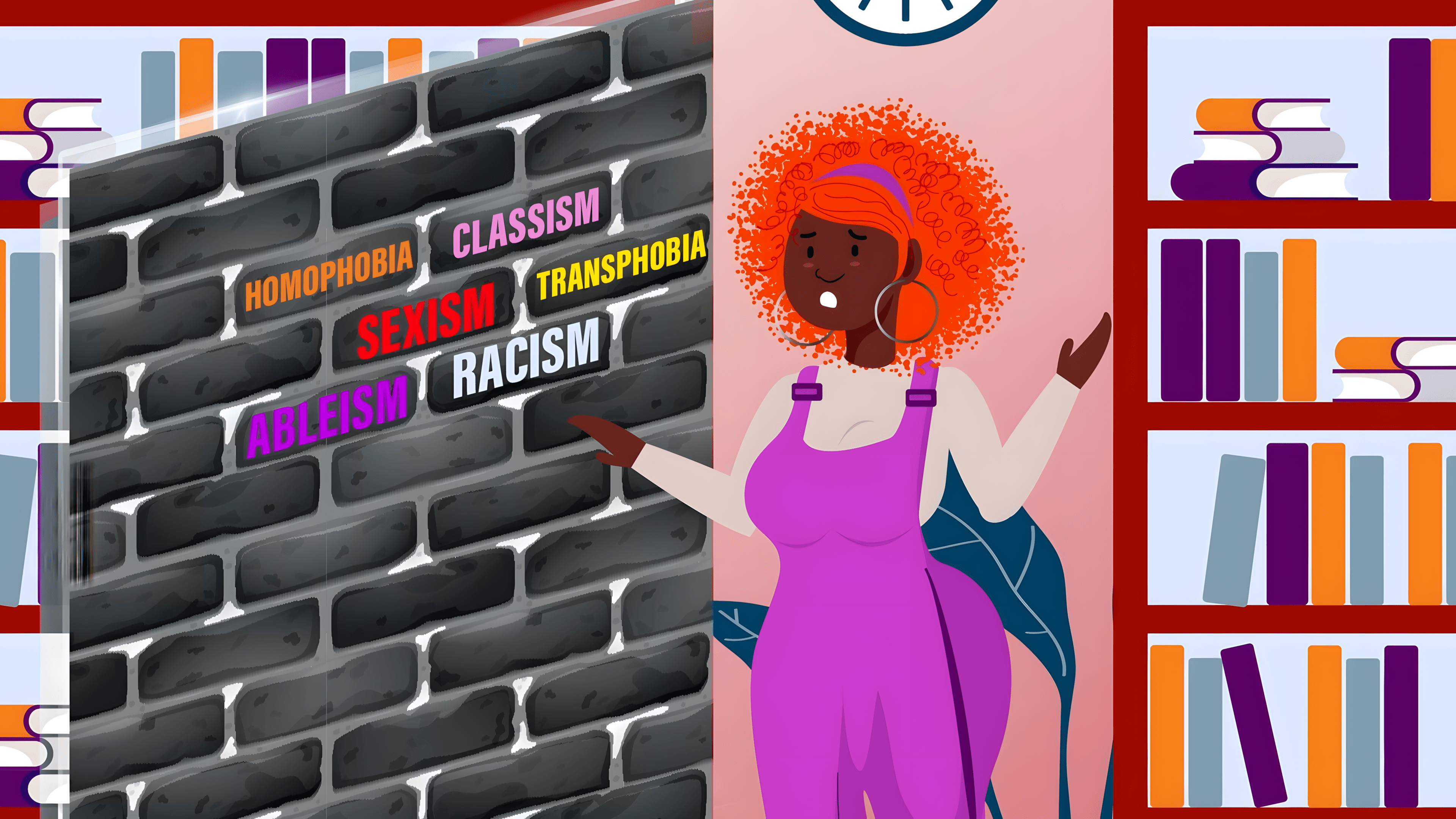

Les savoirs ne sont pas neutres. Ils naissent dans des contextes politiques, sociaux, émotionnels. Les façons de les produire sont traversées par des dynamiques de pouvoir. Adopter une approche anti-oppressive en recherche n’est donc pas un supplément d’âme ou une question idéologique : c’est une nécessité pour comprendre les expériences vécues et pour éviter de reproduire les rapports d’oppression que l’on prétend souvent étudier au sein même de nos espaces de recherche.

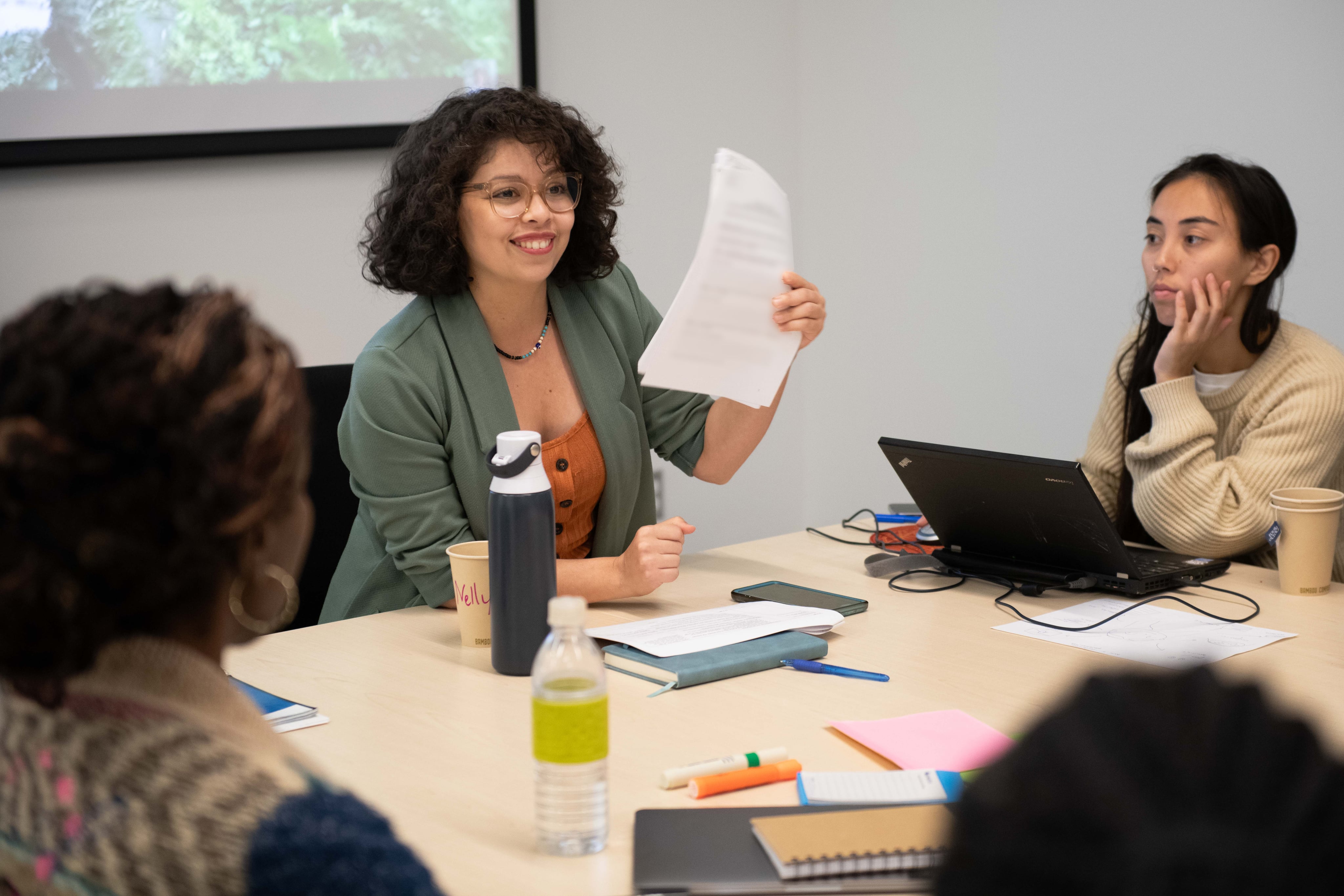

En recherche, cela signifie s’engager autrement. Cela suppose de faire par, pour et avec. Cela implique de reconnaître que les communautés concernées ne sont pas seulement des objets d'étude, mais des sujets de savoir et des actrices à part entière dans le processus.

Repenser l’éthique dans une approche intersectionnelle.

Loin des démarches éthiques universitaires conventionnelles souvent centrées sur la seule protection individuelle, une approche anti-oppressive demande de penser aussi à la préservation des communautés. Lorsque le projet PARR, dans le cadre de sa recherche, a décidé de créer son propre comité éthique communautaire indépendant, c’était pour refuser de laisser les universités déterminer seules la valeur ou la légitimité des savoirs produits. Les deux chercheures, Félicia Cá et Saaz Taher en parlent d’ailleurs dans l’épisode 1 du balado de PARR. Il ne s’agissait pas d’alléger les exigences, mais d'ancrer l’éthique dans une compréhension plus large : celle des risques collectifs, des enjeux de pouvoir, et de la nécessité d'un cadre pensé par et pour les communautés concernées.

S’opposer à l’extractivisme des savoirs.

Dans encore trop de projets, la contribution des femmes et personnes d'identités de genre minorisées noires et racisées se résume à une extraction de leurs témoignages, de leurs savoirs, sans réel retour, sans reconnaissance. Ce phénomène qu’on peut qualifier d'extractivisme est dénoncé par de nombreuses personnes participantes au projet PARR car il entretient les dynamiques coloniales : iels prennent sans consentement. Iels pillent.

Préserver ses savoirs, protéger ses réseaux, sa communauté et son droit de dire non devient un geste politique. Si un projet ne crée pas de retombées désirées et respectueuses pour la communauté concernée, il est légitime – et indispensable – de refuser d’y contribuer. Faire du gatekeeping éthique, c’est comprendre que notre carnet d’adresses, notre expérience, notre réseau ne sont pas à vendre ni à offrir en gage de bonne volonté et d’intégration.

Faire de la place : rémunérer, accompagner, créer les conditions

La participation d’une personne, surtout celle issue de communautés marginalisées, ne peut pas se limiter à une simple invitation. Elle exige des conditions concrètes, par exemple : offrir des services de traduction, adapter le langage utilisé pour qu’il soit accessible, rémunérer justement les contributions, diffuser et rendre les résultats disponibles dans des formats utiles et adaptés aux besoins des communautés impliquées.

Sans ces gestes concrets, la prétention à « donner la parole » devient une forme d'exclusion déguisée. Rendre les savoirs accessibles, compréhensibles et mobilisables n'est pas un détail administratif : c’est une responsabilité éthique profonde. Rappeler aussi que l’investissement de la communauté dans une recherche doit être reconnu à sa juste valeur, financièrement et symboliquement.

S’organiser collectivement : une gouvernance alternative

Impliquer un comité aviseur diversifié, codéfinir les questions de recherche, réfléchir ensemble aux modalités de diffusion : voilà quelques manières de repenser la gouvernance des projets de recherche. Il ne suffit pas de consulter, il faut co-construire. Dans cet esprit, se doter d’ententes de propriété intellectuelle devient un geste de protection essentiel. (Un guide pour la rédaction d’une entente est disponible ici pour approfondir cette piste.) Il s’agit de clarifier, dès le départ, qui possède quoi, comment les résultats seront utilisés, et comment l'apport de chacun.e sera reconnu.

Une posture d’écoute et de remise en question

Travailler dans une approche par, pour et avec exige de l’humilité. Cela veut dire accepter que nos façons de faire ne soient pas toujours adéquates. Cela veut dire aussi accepter d’être transformé.e par la rencontre, par l’échange, par les réalités qu’on croise.

Cette écoute active nécessite de ralentir, de créer des relations réelles et durables, et parfois, de se retirer d’un projet si les conditions de respect, d’équité et de justice ne peuvent être garanties. Il ne s'agit pas seulement de bien faire, mais de ne pas nuire.

Repenser la recherche autrement, c’est refuser l'extractivisme, c’est bâtir des alliances réelles, c’est honorer les savoirs pluriels et la richesse des expériences et expertises des gens avec lesquels nous travaillons.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.