Comment Se Libérer Du Travail Invisible

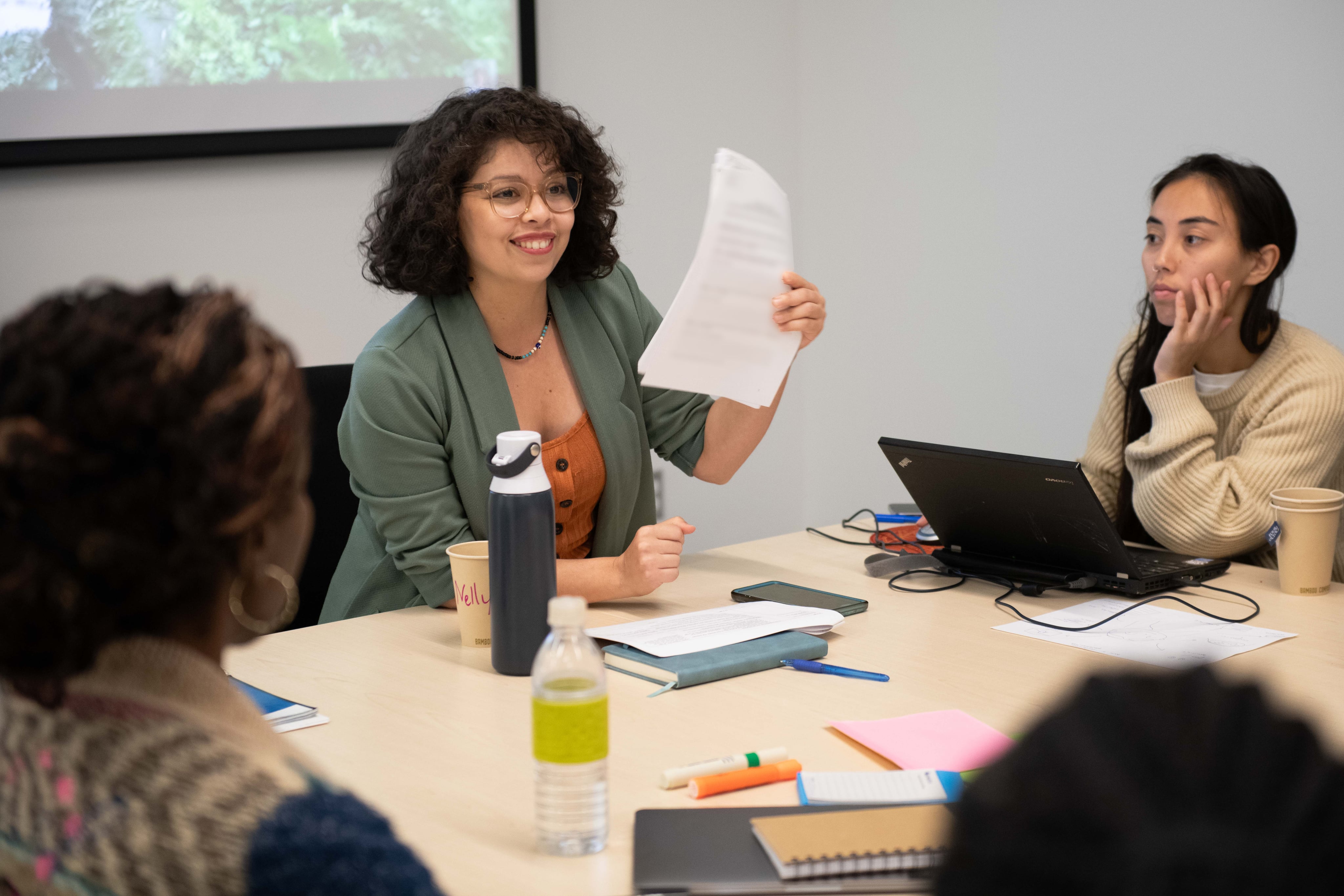

Dans les projets de recherche partenariale, un grand nombre de tâches essentielles sont passées sous silence. Coordination, prise en charge émotionnelle, traduction culturelle, soutien logistique ou affectif… Ce sont souvent des femmes et des personnes noires et racisées qui prennent cela en charge, sans reconnaissance explicite.

Certaines personnes participantes au projet PARR racontent comment elles ont été cantonnées à des fonctions d’organisation ou de soutien, plutôt que reconnues comme co-chercheuses à part entière. Romy, par exemple, décrit les rôles implicites qui lui étaient assignés : caler les réunions, prendre des notes, s’occuper de la logistique — tandis que sa parole méthodologique ou politique suscitait la surprise, comme si elle sortait de son rôle attendu.

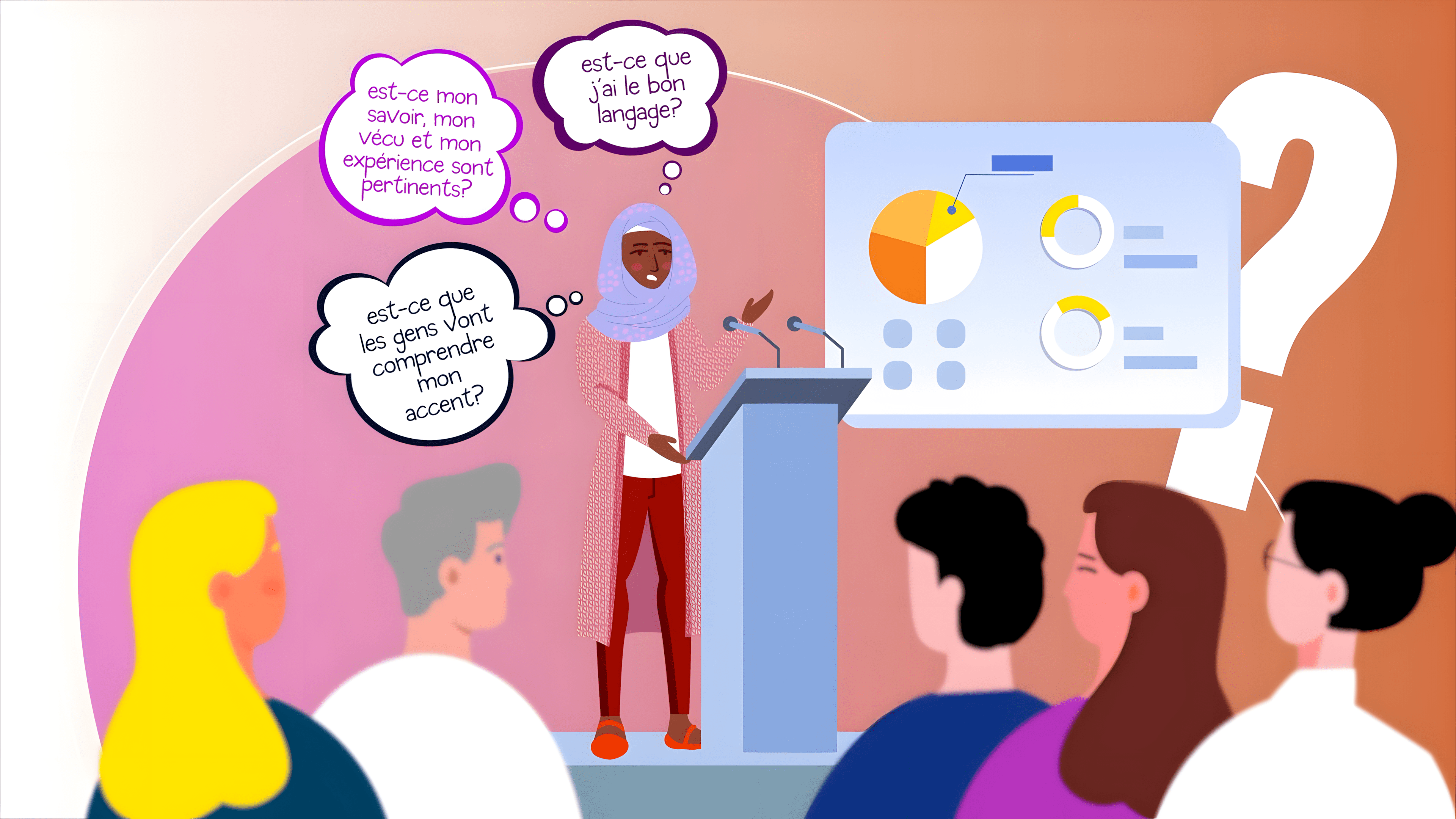

D’autres, comme Zoé, ont souligné l’invisibilisation persistante dans les espaces collectifs : ne pas oser s’imposer dans les réunions, sentir que sa présence est de trop, être ignorée malgré une main levée. Ces formes de marginalisation pèsent lourd, d’autant plus quand elles s’ajoutent aux attentes implicites d’être médiatrice, éducatrice ou traductrice entre les milieux communautaire et universitaire.

Une autre participante confie avoir été sollicitée pour de la traduction, simplement parce qu’elle faisait partie de la communauté visée par la recherche : « Tu dis oui une fois, et soudainement, tu es une traductrice. » Elle déplore d’avoir passé plus de temps à traduire qu’à développer ses propres compétences de recherche.

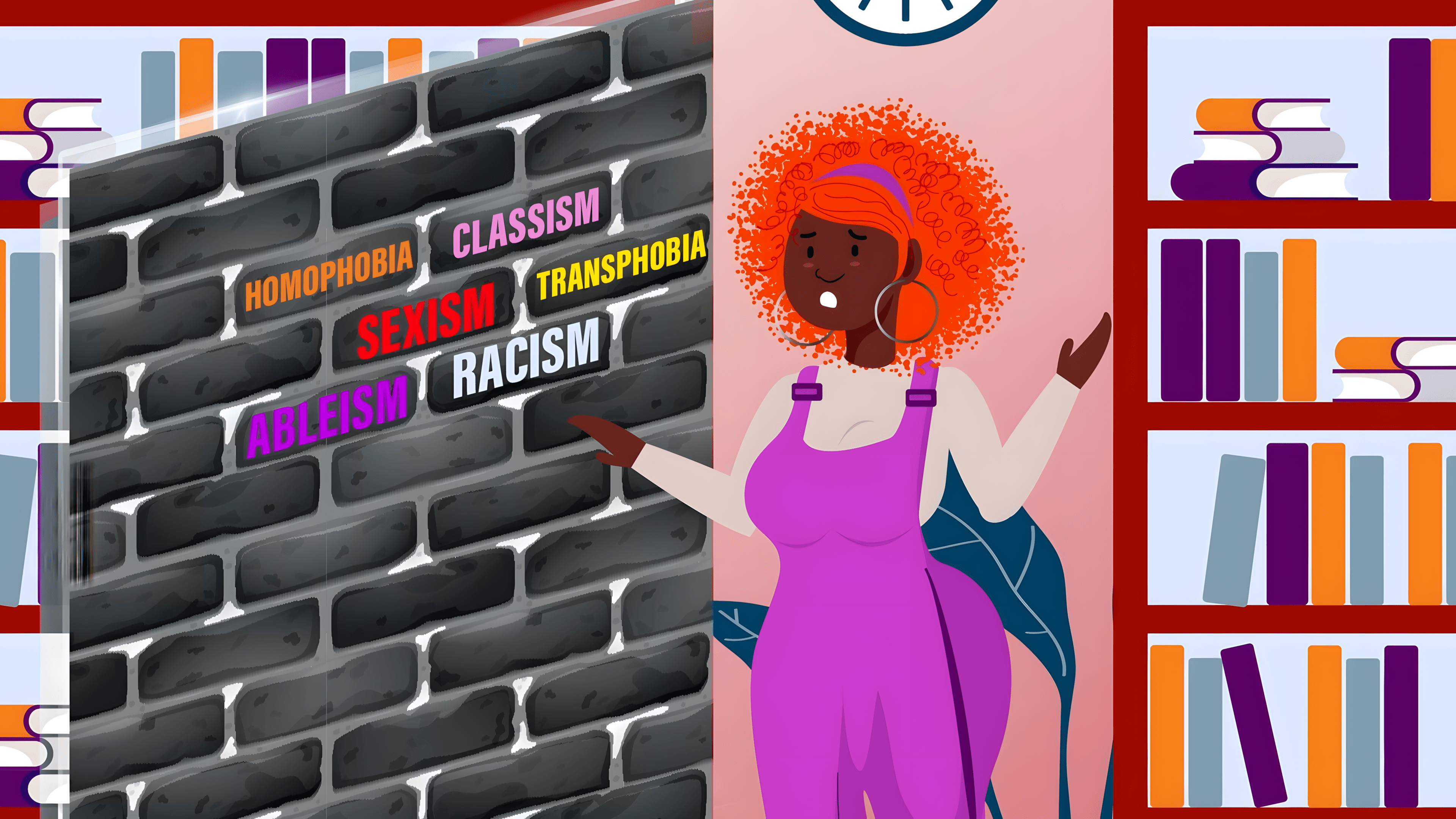

Pourquoi ce travail est invisible

Le travail invisible désigne l’ensemble des tâches essentielles au bon fonctionnement d’un projet ou d’un milieu, mais qui ne sont ni reconnues, ni valorisées. D’un point de vue anti-oppressif, ce travail invisible reflète les rapports de pouvoir dans les espaces de production du savoir. Ce sont souvent les personnes les plus marginalisées qui portent les tâches relationnelles et organisationnelles, alors que les rôles décisionnels et la reconnaissance publique vont à celles plus privilégiées.

Ce déséquilibre est d’autant plus problématique que ces tâches sont indispensables. Sans elles, les projets ne tiennent pas. Pourtant, elles sont rarement prises en compte dans les publications, les remerciements officiels ou les critères d’évaluation académique.

Comment résister : stratégies collectives et individuelles

Certaines personnes participantes ont mis en place des stratégies pour tracer des limites et préserver leur énergie. Romy évoque le soutien reçu d’une collègue marginalisée elle aussi, et l’importance de ne pas rester seule face à ces attentes implicites. Rachel parle de ses « masques », de ses lignes claires pour éviter de s’épuiser à faire le lien entre tous les milieux.

Des cartes issues du jeu interactif développé dans le cadre du projet PARR proposent également des pistes concrètes pour résister à l’invisibilisation du travail relationnel et organisationnel :

- Clarifier les rôles et les attentes dès le début d’un projet : co-construire une charte ou un tableau des rôles incluant les tâches relationnelles, logistiques et émotionnelles ; s’assurer que les responsabilités sont comprises, acceptées et révisables.

- Inscrire toutes les contributions dans les ententes de collaboration : prévoir une section spécifique pour les apports organisationnels, relationnels et communautaires ; s’assurer que ces apports sont reconnus dans les résultats finaux (remerciements, co-autorat, cachets).

- Nommer le care comme une compétence et une tâche à part entière : l’intégrer dans les descriptions de rôle ; reconnaître qu’il s’agit d’un savoir-faire professionnel ; partager cette responsabilité pour éviter l’épuisement.

- Partager équitablement les responsabilités au sein des équipes : dresser une cartographie complète des tâches ; instaurer des principes de rotation ou de binôme ; vérifier que la charge mentale est répartie équitablement.

- Déconstruire les automatismes de délégation genrée ou raciale : observer les schémas implicites de distribution des tâches ; remettre en question les rôles attendus ; permettre à tou.te.s de contribuer à toutes les dimensions du projet, y compris celles traditionnellement réservées aux personnes considérées comme expertes ou légitimes (prise de décision, production théorique, visibilité publique).

Ces pratiques sont autant de leviers pour transformer les dynamiques au sein des projets de recherche et construire des espaces plus justes et équitables, où toutes les formes de travail, visibles ou non, sont reconnues, redistribuées et valorisées.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.