Et Si On Décolonisait L’Excellence?

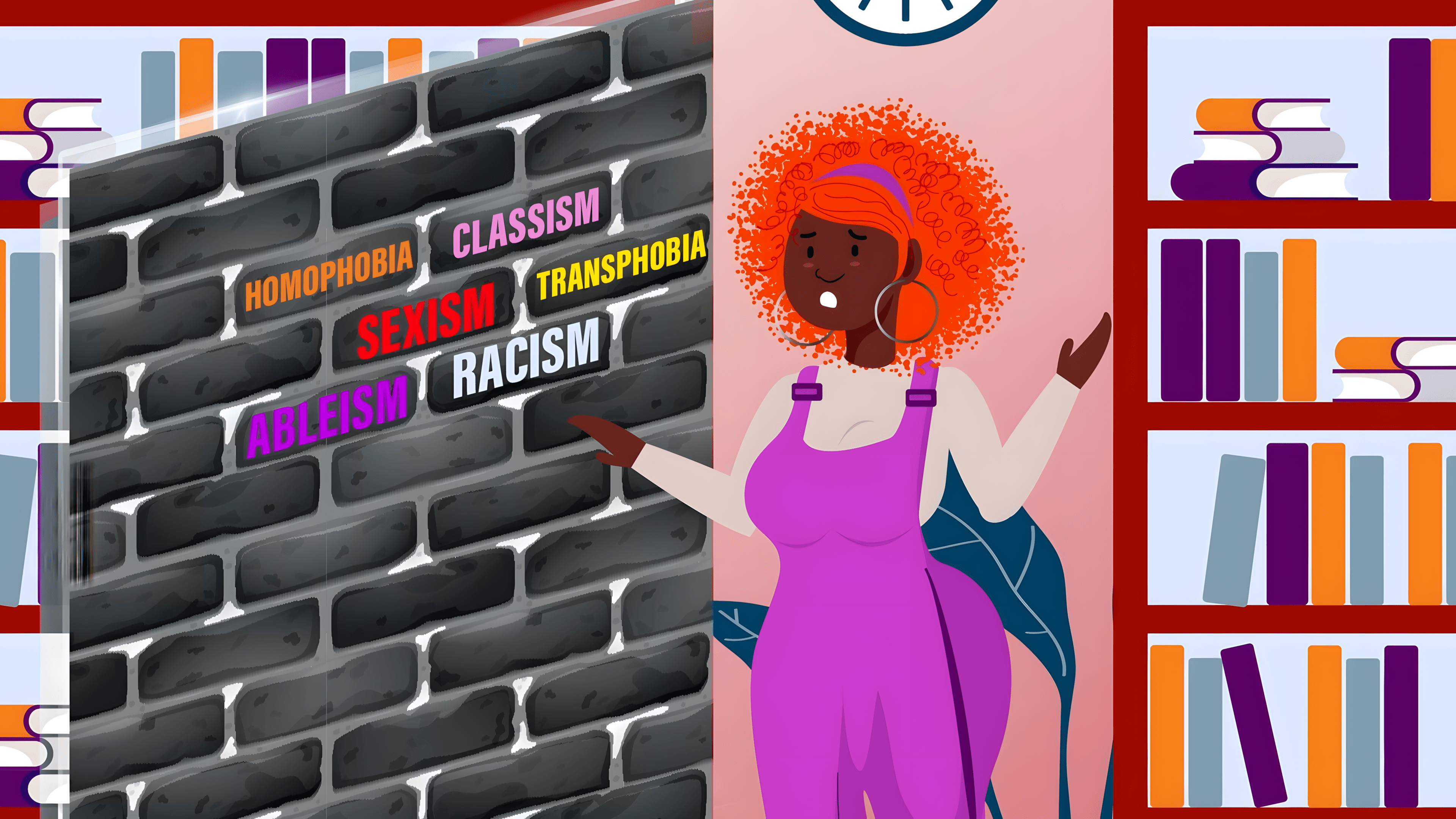

Dans le monde académique comme dans d’autres sphères professionnelles, l’excellence est souvent brandie comme un idéal indiscutable. Il faudrait produire vite, publier beaucoup, rayonner loin. Être brillant.e, stratégique, performant.e… sans jamais faillir. Mais qui a défini ces critères ? Et à quel prix sont-ils maintenus ?

La recherche PARR met en lumière combien les standards de l’excellence académique reposent sur des critères étroits, souvent inaccessibles à celleux qui ne correspondent pas aux normes dominantes. Cette vision élitiste marginalise les expériences situées, invisibilise les formes de savoirs ancrées dans la vie communautaire, et impose des modèles de performance qui peuvent devenir oppressants, voire aliénants. Il ne s’agit pas de rejeter la rigueur, mais de questionner cette idée tenace selon laquelle l’excellence ne pourrait exister qu’à travers la compétition, la vitesse et l’individualisme.

Quand l’excellence exclut

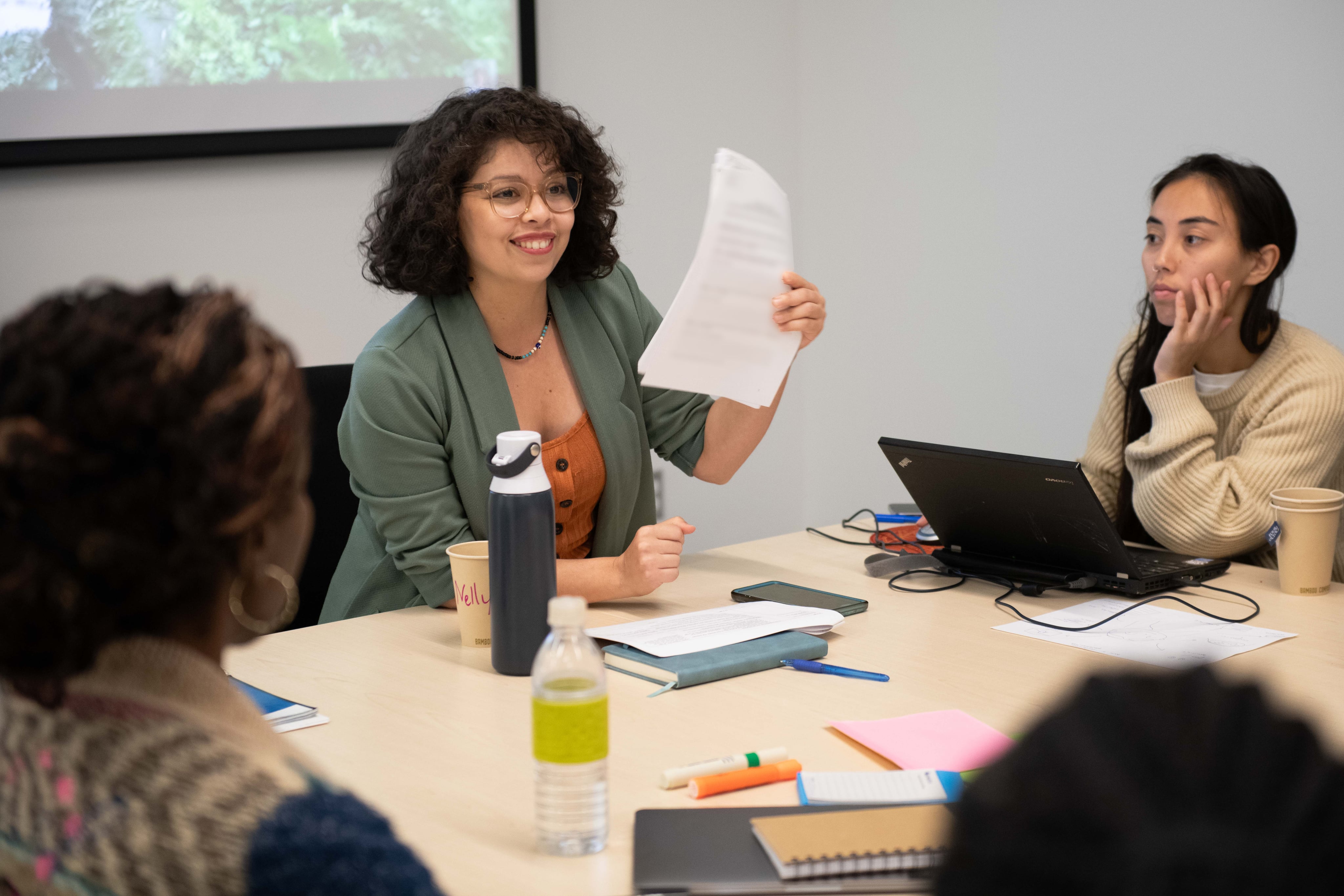

La pression à la performance n’est pas la même pour tout le monde. Pour les femmes et personnes d'identités de genre minorisées noires et racisées, cette pression se double souvent d’une exigence de perfection, comme si chaque erreur allait confirmer un stéréotype. Il faut non seulement être compétent.e, mais irréprochable. Briller, mais sans déranger. Prendre la parole, mais sans trop occuper l’espace.

Plusieurs personnes participantes à la recherche PARR ont exprimé un épuisement profond face à ces attentes implicites. L’excellence devient alors un piège : elle oblige à se suradapter, à masquer sa fatigue, à entrer dans des logiques productivistes qui nuisent à la santé mentale et empêchent les solidarités.

D’autres formes d’excellence sont possibles

Et si l’excellence n’était pas synonyme de compétition, de titres, de reconnaissance institutionnelle ? Et si on la définissait autrement : comme une pratique collective, éthique, et enracinée dans nos contextes, nos histoires, nos réalités ?

L’excellence pourrait être mesurée à la qualité des relations, à la cohérence entre les moyens et les valeurs, à la capacité de prendre soin du processus autant que du résultat. Elle pourrait inclure le droit de ralentir, de se reposer, de dire non. Elle pourrait valoriser l’introspection, la transmission, la capacité à créer des espaces sûrs et fertiles pour les autres et à redonner aux communautés concernées par les travaux menés.

Ce renversement suppose de remettre en question l’illusion méritocratique, cette idée que seules l’effort et la compétence comptent, et de reconnaître que les critères de reconnaissance sont profondément biaisés par les inégalités structurelles.

Il implique aussi de transformer les institutions elles-mêmes, afin qu’elles cessent d’exclure les savoirs, les pratiques et les trajectoires qui ne rentrent pas dans les normes dominantes.

Quelques pistes pour se libérer de la tyrannie de l’excellence

Certaines pratiques proviennent et se renforcent au sein des milieux anti-oppressifs communautaires ou de recherche critique pour résister à ces standards oppressifs. En voici quelques-unes, :

- Choisir la lenteur quand c’est possible. Ralentir, c’est résister à l’urgence permanente et créer les conditions d’une pensée plus ancrée dans la réflexivité.

- Valoriser le travail relationnel, le care, l’écoute. Ces compétences souvent dépréciées sont en réalité au cœur d’un leadership éthique.

- Refuser de tout faire seul.e. Construire des initiatives solidaires, déléguer, coopérer, reconnaître les apports des autres.

- Définir ses propres critères de réussite. Plutôt que de courir après des normes imposées, il est possible de se fixer des objectifs en phase avec ses valeurs.

- Dire non. À certains projets, certaines collaborations, certaines demandes, pour préserver son énergie, sa communauté et ses convictions.

Décoloniser l’excellence, ce n’est pas renoncer à faire du bon travail. C’est questionner ce qu’on entend par « bon » — et pour qui. C’est revendiquer d’autres façons d’être compétent.e, d’apporter sa contribution, d’avoir de l’impact.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.