Protéger Son Savoir, C’est Aussi Se Défendre

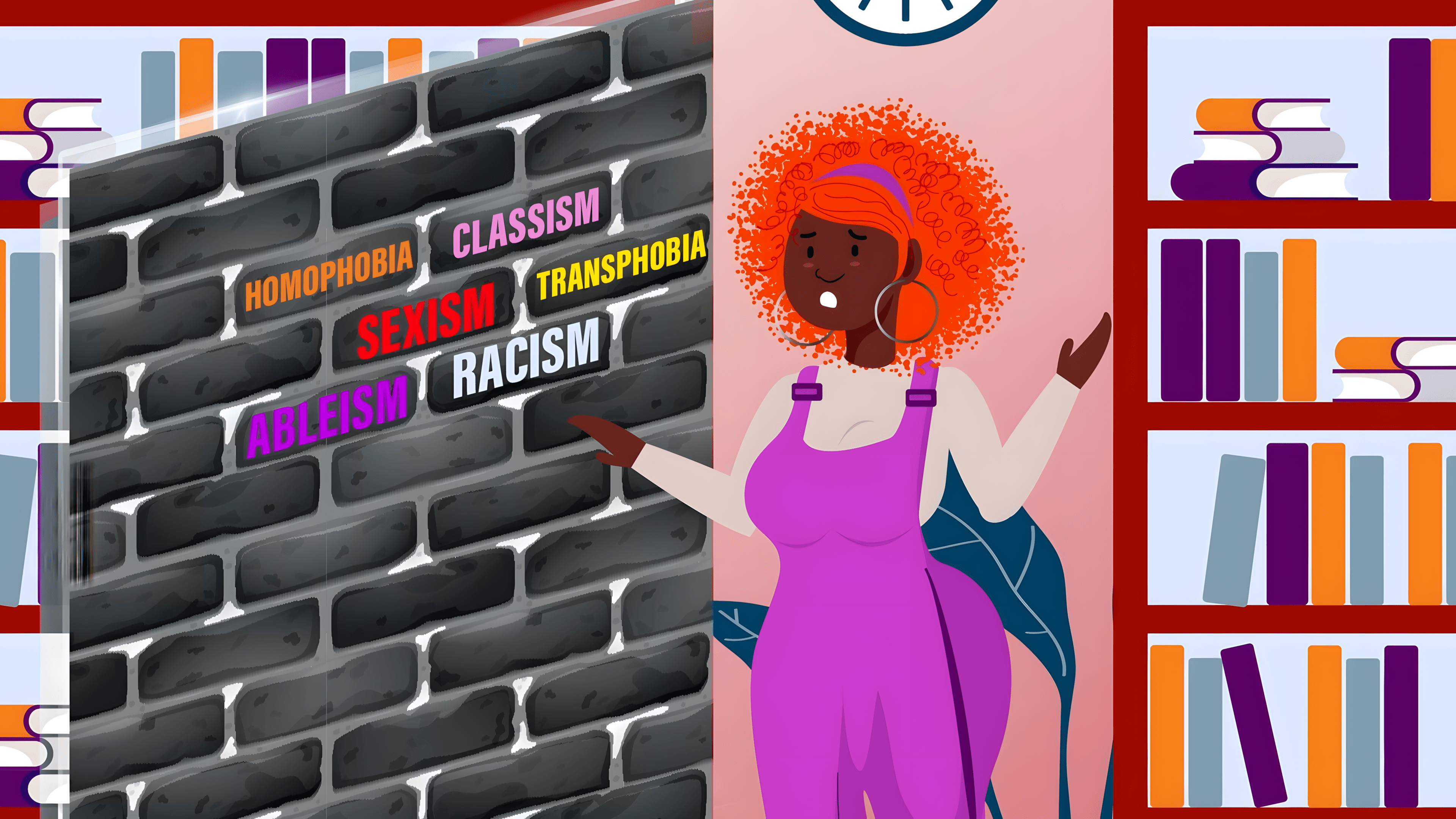

Tu as travaillé des mois ou parfois des années sur un projet de recherche. Tu arrives à une réunion, on parle de ta production… sans te mentionner. Ou pire : on l’attribue à quelqu’un.e d’autre, avec un sourire. Tu veux réagir, mais tu ne sais pas si c’est « trop ». Tu hésites, tu te tais. Ce genre de situation est loin d’être rare. Dans le milieu de la recherche, les femmes et personnes d'identités de genre minorisées noires et racisées, en particulier, vivent des formes d’appropriation, d’effacement ou d’invisibilisation de leurs connaissances, de leurs idées et de leur expertise.

Il ne s’agit pas seulement de protéger un document ou une idée. Il s’agit de préserver ce que tu as mis de toi dans ce que tu produis : ton temps, ton savoir, ton regard unique. Il s’agit de poser des limites claires, pas pour verrouiller, mais pour garder le pouvoir sur ce que tu offres. Et pour que personne ne s’en empare sans te créditer. Voici quelques gestes concrets pour te préserver, te faire respecter et garder le contrôle sur ton travail.

1. Ne partage pas tout.

Ce n’est pas de la méfiance excessive. C’est du réalisme. Ne partage jamais la version complète de ton travail sans un cadre clair. Garde une copie personnelle, sécurise tes fichiers (PDF en lecture seule, signature numérique, crédits dans les pieds de page), et si tu dois envoyer un document, envoie une version allégée, ou encore mieux : partage-le en intégrant d’autres personnes en copie conforme dans ton courriel, pour rendre le geste visible.

2. Reconnaissance juste: ton apport et ta production ont une valeur.

Si quelqu’un te demande de contribuer à un projet, pose les bonnes questions : Qui sera crédité.e ? Dans quel ordre ? Quelles seront les conditions de diffusion ? Si ce n’est pas clair, propose une entente de propriété intellectuelle (voici un guide d’aide à sa rédaction), même simple. Et s’il y a un flou, pose la question : «Est-ce que j’aurai mon nom dessus ?», même si elle peut te rendre mal à l’aise.

3. Cultive ta visibilité.

Pas besoin d’être en autopromotion permanente. Mais si tu ne fais pas rayonner ou connaître ton expertise, d’autres pourraient se l’approprier. Tu peux créer un site, un portfolio, une infolettre, ou un simple dossier « fleurs » sur ton ordinateur, dans lequel tu rassembles tes réalisations, tes compliments reçus, tes contributions clés, etc. Prends l’habitude de revendiquer ce que tu as fait, même si ça ne te vient pas naturellement.

4. Refuse les pièges de la modestie et de l’hyperperformance.

Tu n’as pas à prouver que tu mérites ta place en en faisant deux fois plus que les autres. Ne te laisse pas piéger par l’illusion que ton excellence parle d’elle-même. Dans un monde inégalitaire, la modestie va souvent de pair avec l’invisibilisation. Tu peux être humble et fièr.e. Et tu as le droit de dire que tu as bien travaillé, que tu as mené un projet de A à Z, que tu as une expertise précieuse.

5. Quand on te vole : réponds stratégiquement.

Marie Dasylva, coach professionnelle des personnes minorisées, propose des tactiques fines pour ne pas laisser passer les vols d’idées dans l’impunité. Si quelqu’un.e reprend la tienne en réunion, pose une question technique à laquelle seul.e toi peux répondre, puis reprends la parole. Si une collègue reprend ta contribution sans te citer : nomme la chose avec ironie (« ravie de t’inspirer autant ») ou avec précision (« merci d’avoir partagé mon document, je peux en expliquer la méthode si besoin »). L’objectif n’est pas de se battre ou d’entrer en conflit : c’est de reprendre le contrôle.

6. Rappelle-toi : tu as le droit d’être rémunéré.e à ta juste valeur.

Même dans des milieux où l’on ne négocie pas son salaire, tu peux négocier d’autres éléments importants : ta visibilité, le contrôle sur ton contenu, ta présence dans les communications, la diffusion de tes travaux. Tu peux aussi poser des balises claires sur ta charge de travail, pour éviter les décalages entre ce qu’on attend de toi et ce qui est juste.

Protéger son savoir n’est pas un luxe. C’est une nécessité. Et si tu as parfois l’impression que tu exagères en posant des limites légitimes, souviens toi que si tu ne le protèges pas, personne ne le fera pour toi.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.