La Place Des Femmes Et Des Personnes Non Binaires Noires Et Racisées En Recherche Partenariale

Invisibles, mais pas absentes. Voilà l’intuition qui a nourri la naissance du projet PARR. Comme l’explique Alexandra Pierre dans l’épisode 1 du balado En Fleurs, Plus en Feu ! en se rappelant les réflexions qui l’habitaient au début du projet, « ça m’étonnerait beaucoup que les femmes et les personnes non-binaires racisées aient rien écrit, ou rien pensé là-dessus, mais clairement, ce n’est pas visible, ce n’est pas mobilisable ». Ce qui manque, ce n’est donc pas la pensée : c’est l’accès aux espaces, la reconnaissance, la diffusion. Trop souvent, les voix, les savoirs, les vécus et les contributions des personnes concernées demeurent en marge de la recherche — même dans des espaces qui prétendent être inclusifs.

Ce décalage entre présence démographique et absence dans les sphères de production de savoirs est frappant. Au Québec, les personnes racisées représentent environ 16 % de la population (et près de 38 % à Montréal selon le Recensement de 2021). Pourtant, comme le souligne la revue de littérature du rapport de recherche de PARR, les femmes et personnes non binaires noires et racisées sont encore largement ignorées des écrits scientifiques, notamment en recherche partenariale. Leur contribution reste peu documentée, peu mobilisée, et rarement reconnue comme un savoir en soi.

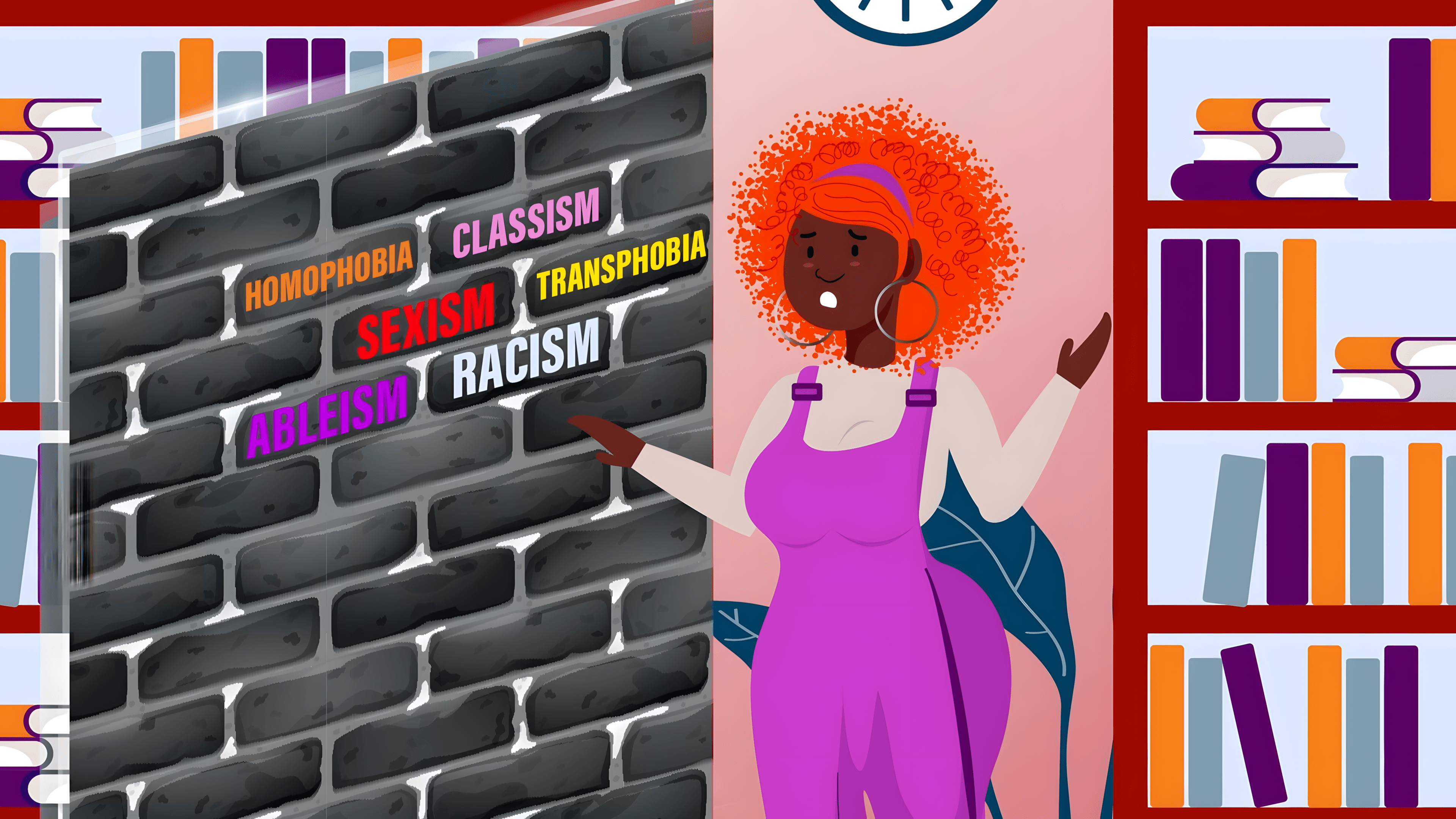

Cette invisibilisation structurelle n’est pas un hasard. Elle est le produit d’un système où les savoirs dominants sont continuellement reproduits par les mêmes acteur.ice.s, dans les mêmes institutions, selon les mêmes codes.

Une présence effacée dès le départ

Dès les premières étapes de conception du projet PARR, une question persistait : où sont les personnes noires et racisées en recherche partenariale ? Et surtout, que vivent-elles lorsqu’elles y participent ? Pour y répondre, une démarche méthodologique rigoureuse a été mise en place, appuyée par un comité aviseur composé de personnes issues des milieux communautaires et universitaires sensibles aux injustices épistémiques, soit la dévalorisation et l’invisibilisation des savoirs produits par les personnes marginalisées . Le recrutement visait à refléter cette diversité d’expériences et compétences, trop rarement valorisée dans les études existantes.

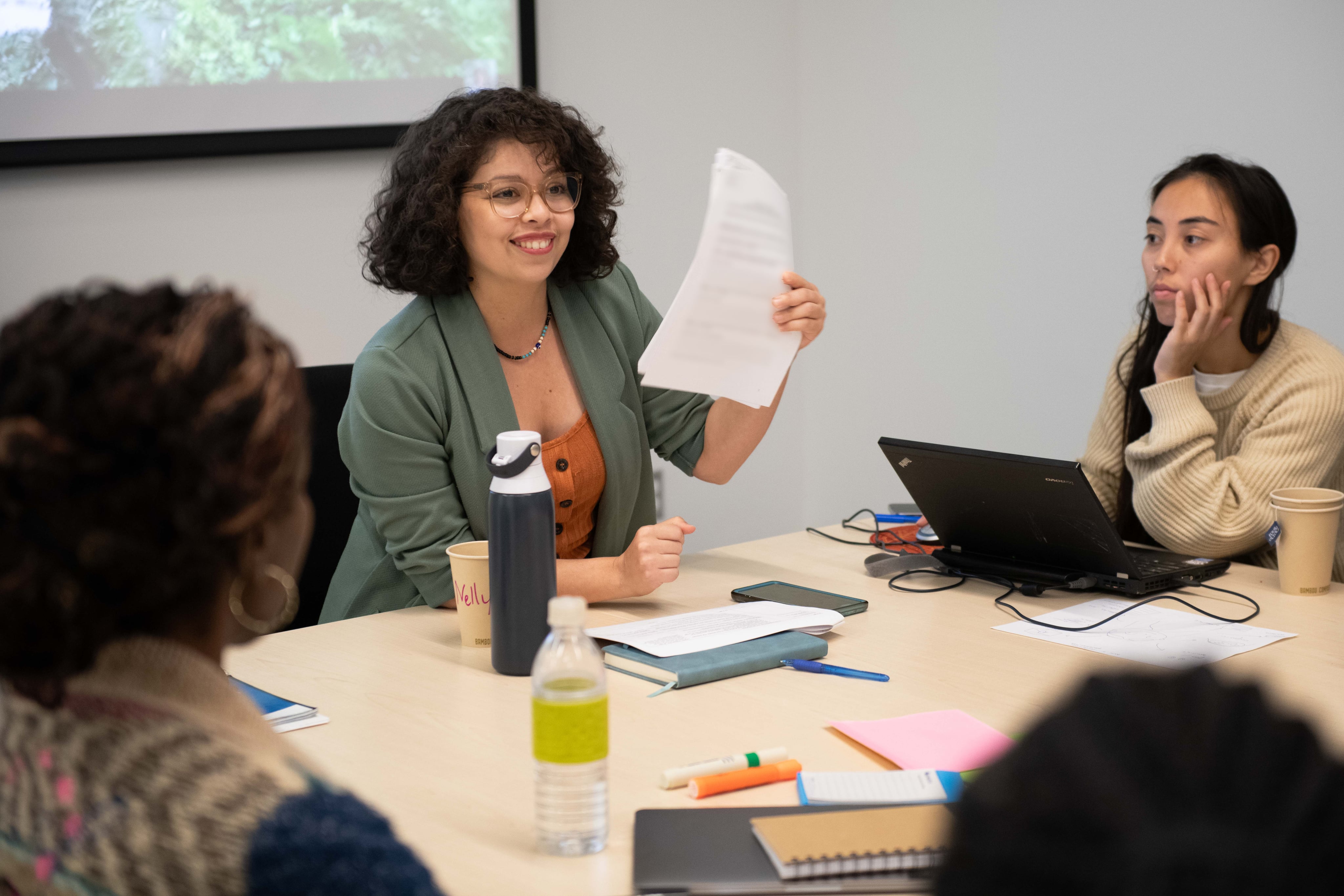

La cartographie des personnes participantes réalisée dans le cadre de la recherche PARR montre une diversité d’ancrages géographiques, de parcours et de milieux d’engagement. Pourtant, plusieurs d’entre elles ont exprimé un même sentiment d’isolement profond, lié à leur statut minoritaire dans les espaces de recherche. L’effet d’être « la seule » dans une équipe ou autour d’une table n’est pas anodin. Il influence la légitimité perçue, l’écoute accordée, le rôle qu’on leur assigne — souvent limité à une présence symbolique ou à une fonction d’interprète culturel. Comme le souligne Chloé, doctorante en science politique qui a participé à la recherche, « en étant en ce moment doctorante dans une université, sur un sujet comme le mien […] je me sens très souvent isolée, c’est-à-dire que quand j'arrive dans un espace où j'ai d'autres chercheurs, chercheuses, souvent, je suis la seule noire ».

Pour Éva, aussi participante à la recherche, ce sentiment d’isolement est accentué par l’intériorisation de cette mise à l’écart : « On se crée peut-être une image justement que la recherche, c'est un monde, c'est réservé à un certain type de personnes et […] après t’sais... Nos croyances vont aller s'appliquer à comme plusieurs domaines de notre vie. Puis peut-être que ça va nous limiter justement, dans la poursuite de nos buts […] ».

Être dans la recherche, sans être pleinement reconnu.e

Participer à un projet de recherche ne garantit pas pour autant une reconnaissance pleine et entière. Les constats du projet PARR révèlent que plusieurs femmes et personnes non binaires noires et racisées ont vu leur contribution marginalisée, voire invisibilisée, dans les dynamiques de production de savoirs. Certaines ont formulé les problématiques de recherche, mobilisé des réseaux, porté des questions sensibles dans des contextes complexes — sans pour autant être considérées comme des co-productrices légitimes du savoir.

Romy, l’une des participantes à la recherche, exprime bien ce décalage entre la posture attendue et la reconnaissance réelle : « Je me disais mais [...] est-ce qu’on pense que je suis comme l’adjointe administrative ? […] On me regardait à des moments où on parlait de choses terre à terre […] mais en tant que personne qui peut contribuer à des idées […] il y avait toujours ce regard de surprise quand je disais quelque chose que tout le monde trouvait pertinent ».

Cette forme d’effacement s’inscrit dans une histoire plus large d’injustices épistémiques, où les savoirs minorisés sont discrédités, instrumentalisés ou écartés parce qu’ils ne correspondent pas aux normes dominantes de ce qu’est un « bon savoir ». Ces normes, profondément ancrées dans les milieux universitaires, sont rarement remises en question dans les collaborations partenariales — ce qui contribue à reproduire les inégalités plutôt qu’à les transformer.

Documenter, visibiliser, reconnaître

Le projet PARR a choisi de documenter ces expériences non pas comme des cas isolés, mais comme les symptômes d’un système à transformer. À travers cette recherche, une contribution essentielle a été apportée à la littérature québécoise : celle de rendre visibles des trajectoires longtemps passées sous silence.

Inclure les femmes et personnes non binaires noires et racisées en recherche partenariale, ce n’est pas simplement « diversifier » les équipes. C’est remettre en question qui décide, qui sait, et qui a le pouvoir de produire du sens et des savoirs. C’est aussi reconnaître la valeur des savoirs situés, ancrés dans des expériences à la croisée de multiples systèmes d’oppression. Et c’est surtout créer les conditions pour que ces personnes ne soient pas seulement présentes, mais écoutées, respectées, et reconnues.

Certaines voix, comme celle d’Ella Martindale, qui a participé à l’épisode 4 du balado En Fleurs, Plus en Feu !, proposent de repenser radicalement notre posture de recherche. « Par exemple, je vais dans une communauté et je dis : j’aimerais étudier avec vous la rivière près de laquelle vous vivez, celle où vous allez ensemble. Et ensuite, je leur demande : qu’est-ce que vous faites ici ? Que représente cette rivière pour vous ? Comment l’expérimentez-vous ? La rivière n’est qu’un exemple — ça pourrait être une école, ou n’importe quel autre lieu. Ce qui est important, c’est que ce sont les gens qui définissent le lieu, et ensuite ce lieu contribue à les définir en retour. »

Cette perspective indirecte permet d’éviter les récits et les relectures traumatiques répétitives ou les assignations identitaires. Comme iel le souligne : « Personnellement, je ne cherche pas à définir les gens ou à capter l’expérience vécue d’un certain type de personne. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre comment nous vivons ensemble, ce que nous faisons dans ces lieux, quelles sont nos actions, nos pratiques, à quoi ressemble notre communauté, ce qui est important pour nous. Tout cela nous fait avancer vers l’avenir. Et ça permet aussi de sortir du cadre parfois limitant de la recherche, d’éviter de renforcer des stéréotypes ou de raconter sans cesse les mêmes histoires — des récits que notre communauté n’a pas besoin d’entendre encore et encore. » (traduction libre).

Ces trajectoires documentées par le projet PARR ne sont ni marginales, ni anecdotiques. Elles forment un savoir collectif sur les rouages de l’exclusion, mais aussi sur les pratiques de préservation et les aspirations nouvelles. Reconnaître la place des femmes et personnes non binaires noires et racisées en recherche partenariale, c’est reconnaître leurs savoirs, leurs vécus, leurs préoccupations — mais aussi leurs visions d’un futur à construire autrement.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.