La Nécessité De Tisser Des Liens De Solidarité

Pourquoi l'isolement est une arme du système

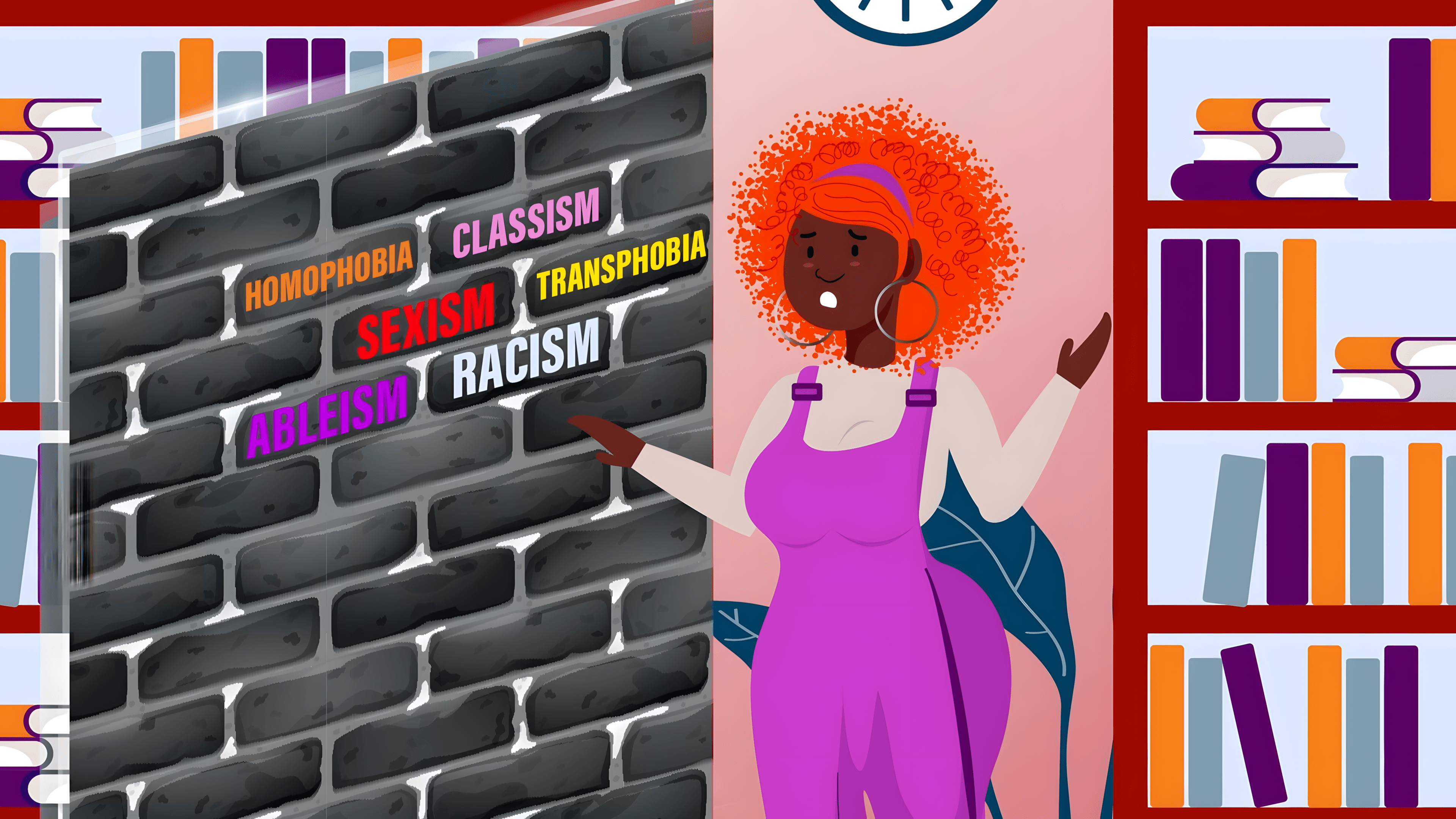

L’isolement n’est pas un simple accident de parcours. C’est une stratégie systémique qui vise à affaiblir les personnes marginalisées, à les décourager, à éroder leur pouvoir d’action. Privé.e.s de liens, de partages et de soutien, nous devenons plus vulnérables aux violences structurelles.

Dans le milieu de la recherche, cette dynamique est particulièrement marquée. Comme l’a révélé la recherche¹ menée dans le cadre du projet PARR, les femmes et personnes non binaires noires et racisées engagées en recherche partenariale doivent composer avec l’exclusion, l’instrumentalisation, l’effacement et la marginalisation. L'absence de reconnaissance de leurs savoirs et de réseaux de soutien adaptés ne fait qu’accentuer cet isolement, freinant leur pouvoir d'agir et leur résilience.

Audre Lorde l’écrivait avec force dans Sister Outsider (traduction libre) : « Sans communauté, il n’y a pas de libération. » ² Dans la même veine, le Combahee River Collective, un collectif états-unien de lesbiennes afro-féministes, rappelait que « les seules personnes qui se soucient suffisamment de nous pour travailler à notre libération, c’est nous-mêmes » ³. Dans un monde où les structures dominantes visent à nous isoler, créer des connexions et des alliances durables devient véritablement un acte politique essentiel.

De la solitude à la force collective

Lors d'un atelier du projet PARR, une participante partageait : « Ne te draine pas à essayer de changer une institution qui ne veut pas changer. Ça te vide et ça t’isole. » Ce témoignage résume une réalité souvent ressentie : le poids immense qui accable les femmes et personnes d'identités de genre minorisées noires et racisées en recherche, celui de vouloir transformer des structures hostiles seul.e, jusqu'à l'épuisement.

Créer des liens ne se limite pas à briser la solitude. C’est un levier pour transformer nos vécus individuels en force collective. Cela permet de mettre en commun nos histoires, de sortir de la honte, de partager des conseils et des stratégies de survie. C'est dans cette collectivisation que nos blessures cessent d'être des fardeaux individuels et qu’on peut faire éclore des actes de résistance.

Être ensemble nous permet aussi de remettre en question les normes acquises et imposées par les milieux institutionnels, que ce soit celles de concourir entre nous, de produire jusqu’à l’épuisement ou encore d’adhérer à une certaine vision de l’excellence. En créant des environnements de soutien mutuel, on peut développer une posture critique, encouragé.e par l'appartenance au groupe.

Dans les lieux de dialogue créés dans le cadre du projet PARR, par exemple, le partage de témoignages a permis de visibiliser des parcours et réalités souvent passés sous silence, mais aussi de renforcer l’esprit d’entraide entre personnes concernées. En reconnaissant la valeur des savoirs situés et en créant des conditions plus sécuritaires émotionnellement, ces espaces ont contribué à raviver un sentiment de légitimité chez plusieurs participant.e.s, leur donnant la force et les mots pour témoigner plus ouvertement par la suite.

Comme l’a exprimé Samia Dumais dans l’épisode 3 du podcast de PARR En Fleurs, Plus en Feu ! : «Mon savoir est valide. Mon savoir a été valide au moment où j’ai été étudiante au BAC, à la maîtrise, puis encore aujourd’hui […]. De pouvoir échanger avec les participantes du projet PARR puis de réaliser que mes intérêts en histoire étaient valides […] ça m’a vraiment donné un peu le vent dans les voiles pour me dire : ok, ce que je fais est important.»

Aurélie Milord l’explique bien dans le même épisode, ces moments de vulnérabilité partagée entre personnes concernées permettent non seulement de se sentir entendu.e et légitime, mais aussi d’ouvrir des brèches dans des environnements habituellement peu réceptifs à la complexité des oppressions vécues.

Étendre le cercle : bâtir des alliances entre communautés

Si tisser des liens au sein d’une même communauté est essentiel, élargir ces solidarités à d’autres communautés est tout aussi vital, mais complexe. Le passé colonial, les différences d'expériences d'oppression, le racisme qui peut exister entre communautés, les traumatismes et blessures non guéris... tout cela peut compliquer la construction de véritables relations.

Certain.e.s participant.e.s des journées BIPOC l'ont exprimé : faire front commun n’est pas sans risque. Il peut être douloureux de devoir se justifier ou expliquer sa réalité à d'autres. Il y a aussi le risque d’être instrumentalisé.e et le sentiment inconfortable de devoir à nouveau représenter toute sa communauté.

Le contexte politique, les barrières linguistiques, les différences d'accès au financement compliquent encore plus ces rapprochements. La compétition institutionnelle pour les ressources, créée et maintenue par la logique néolibérale qui alimente le milieu de la recherche, nous met parfois en opposition plutôt qu'en alliance.

Stratégies pour tisser des liens de résistance

Malgré ces obstacles, la solidarité est possible, et nécessaire. Comment ? Voici quelques pistes proposées par les nombreuses voix, réflexions et expertises qui ont nourri les moments de rencontres et d’échanges initiés par le projet PARR dans les dernières années.

1. Instaurer le respect et de l'écoute bienveillante.

Avant de créer des projets communs, il est essentiel de construire des relations d'écoute et de care. «De quoi as-tu besoin maintenant ? Qu’est-ce qui est important pour ton milieu et groupe d’appartenance ?» peuvent devenir des questions phares pour accueillir sans imposer.

2. Accepter d'être transformé.e par la relation.

La solidarité signifie aussi se laisser interpeller, changer ses perspectives, reconnaître ses angles morts. La prise en compte des spécificités de chaque communauté est fondamentale.

3. Nommer les dynamiques de pouvoir.

Un partenariat n'est pas automatiquement une collaboration. Une autre personne noire ou racisée n’est pas nécessaire un.e allié.e avec lequel ou laquelle on aura une relation d’équité et de reconnaissance mutuelle.Il est crucial de mettre cartes sur table : Qui décide ? Qui en bénéficie ? Quel cadre éthique met-on en place pour éviter l'extractivisme ou la reproduction d'oppressions ?

4. Ralentir.

La construction de solidarités n'est pas un projet à échéance rapide. Il faut du temps pour tisser des liens réels, durables et non opportunistes.

5. S'outiller et être stratégique.

Utiliser des pratiques créatives (ateliers d'écriture, art-thérapie, création collective) peut permettre de déjouer les barrières traditionnelles à la communication (langue, niveau de langage, etc.) qui parfois existent entre communautés variées. Ça ouvre des espaces plus sécuritaires et accessibles pour exprimer des expériences souvent difficiles à verbaliser dans des formats plus traditionnels ou institutionnels.

6. Cultiver la transparence et le partage de ressources.

Se partager des informations sur les opportunités de financement, citer nos pair.e.s, se recommander mutuellement... toutes ces pratiques contribuent à construire un réseau plus humain, pas seulement un réseau d'opportunités.

Se relier les un.e.s aux autres, n’est pas un luxe. C'est la condition même de notre survie, de la reprise de notre pouvoir d'agir et de notre capacité à transformer et à se protéger des structures oppressives.

À travers ces liens, nous cultivons un horizon d'espoir, de dignité et de justice. Car, comme bell hooks nous le rappelle, il n'y a pas de guérison possible sans communauté.

Et collectiviser nos expériences et faire front commun, c'est déjà commencer à transformer le monde.

¹ Cá, Félicia et Saaz Taher. 2024. Femmes et personnes non binaires noires etracisées impliquées en recherche partenariale au Québec : entre obstacles structurels et stratégiesde résistance. Rapport de recherche. Montréal : Projet PARR, Relais-femmes.

² Lorde, Audre. Sister Outsider: Essays and Speeches. Crossing Press, 1984

³ THE COMBAHEE RIVER COLLECTIVE: "The Combahee River CollectiveStatement," copyright © 1978 by Zillah Eisenstein.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.