(Re)bâtir Une Alliance Entre La Recherche Et Le Communautaire

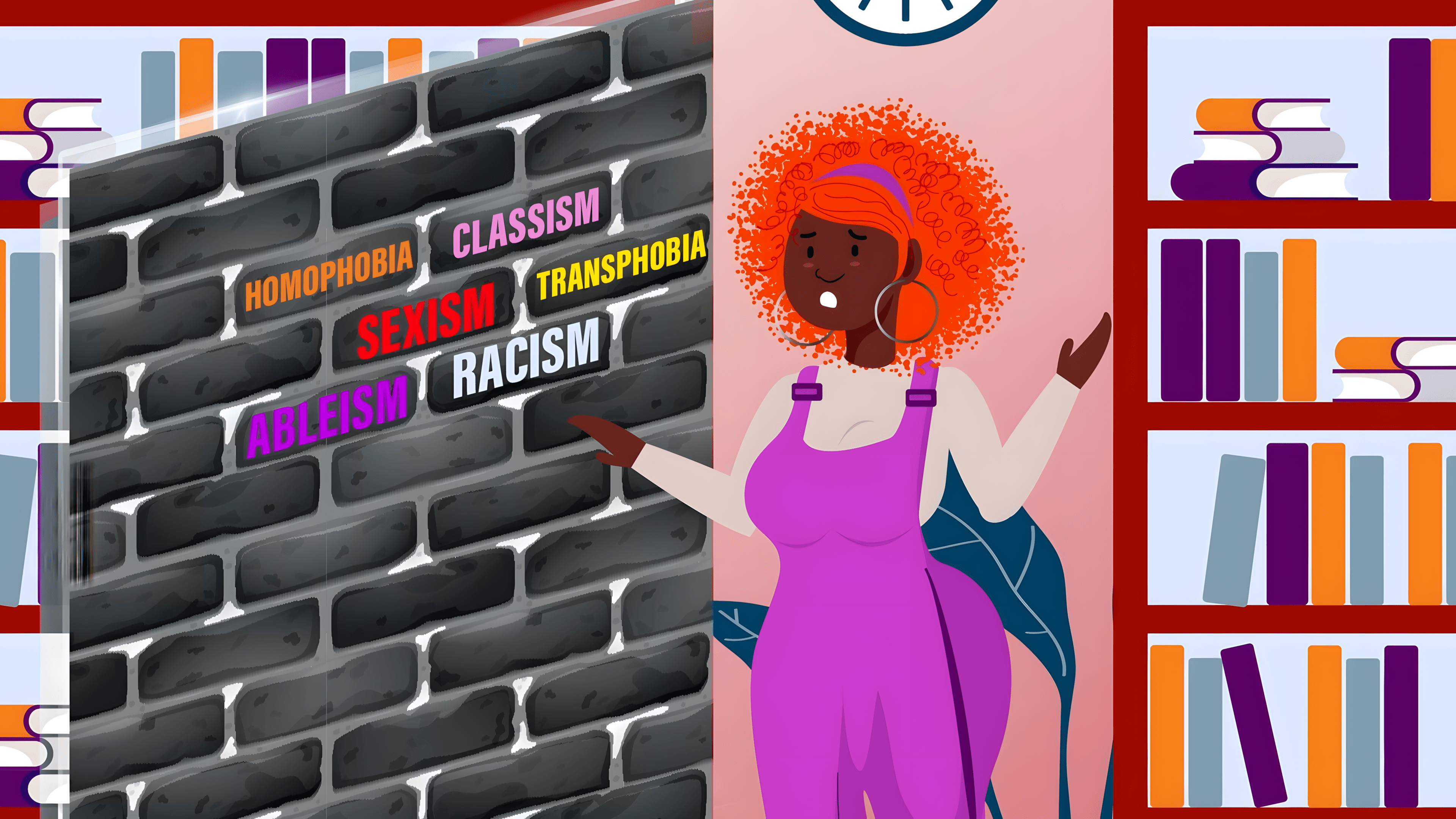

La recherche partenariale promet une collaboration entre milieux académiques et milieux communautaires. Mais dans les faits, ces ponts sont souvent fragiles, traversés par des rapports de pouvoir oppressifs, des conflits et des pratiques extractivistes. Pour qu’une véritable alliance soit possible, il faut d’abord reconnaître les déséquilibres structurels qui minent et fragilisent ces collaborations, et proposer des pistes concrètes pour les transformer.

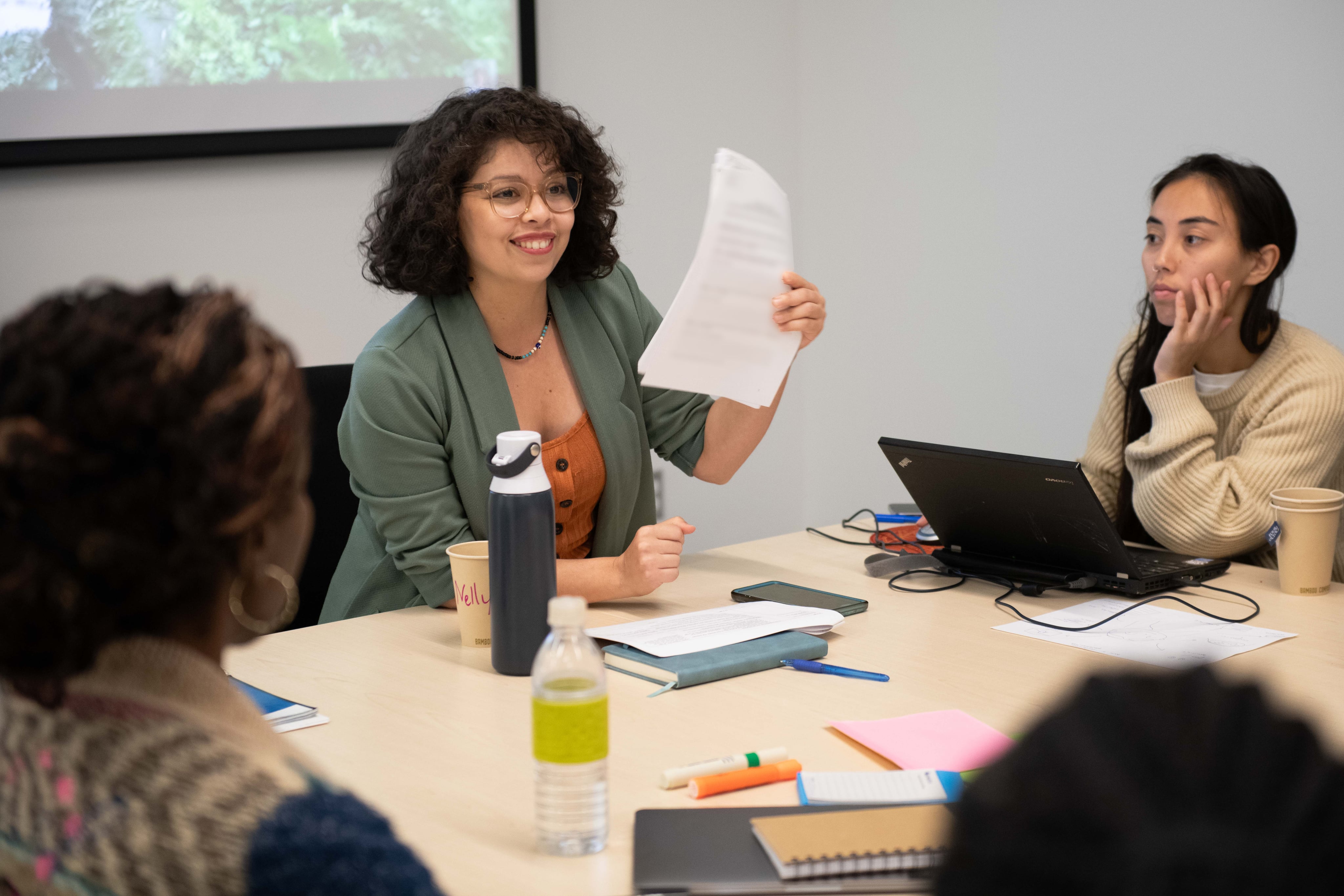

« On n’est pas juste là pour légitimer vos recherches »

Comme le rappellent plusieurs participant.e.s dans le rapport de recherche de PARR, le milieu communautaire est trop souvent convoqué à la dernière minute pour « valider » des recherches déjà ficelées. Or, ces personnes sont elles-mêmes détentrices de savoirs, d’expériences, de perspectives politiques. Les solliciter sans reconnaître pleinement leur rôle de co-productrices de connaissances revient à instrumentaliser leur présence.

Dans les groupes de discussion menés dans le cadre de la recherche, plusieurs ont évoqué des expériences d 'extractivisme : une collecte rapide de données sans retour, sans suivi, sans bénéfice pour les milieux concernés. « On nous demande de tout livrer, mais après on ne nous rappelle plus », disait une participante. D’autres témoignages parlent de blessures réactivées, de fatigue, de méfiance. À force d’être « consultées » sans réel pouvoir, les personnes concernées finissent par se retirer pour se protéger.

Comprendre les tensions : entre méfiance, appropriation et asymétrie

Ces tensions sont nourries par une asymétrie de ressources (temps, argent, statut), par des attentes divergentes, et par une méconnaissance mutuelle. D’un côté, des chercheur.euse.s pris dans les contraintes institutionnelles, les échéanciers serrés, les exigences de publication. De l’autre, des groupes communautaires surchargés, précaires, souvent peu outillés pour « négocier » leur place dans une démarche académique.

Dans ce contexte, des pratiques de préservation émergent : refus de participer à certaines recherches, demandes de rémunération ou de conditions claires, mise en place de balises collectives. Ces résistances ne sont pas un frein à la recherche — elles sont un appel à la repenser autrement.

Vers des partenariats justes et équitables

Pour qu’un partenariat fonctionne réellement, certaines conditions minimales doivent être réunies, notamment :

- Une rémunération équitable pour les personnes et les organismes impliqués, dès les premières étapes du projet.

- Un temps suffisant pour construire la relation, ajuster les attentes, respecter les temporalités du milieu.

- Une co-construction réelle des questions de recherche, des méthodes, de l’analyse.

- Une reconnaissance pleine du rôle des partenaires communautaires — pas seulement comme personnes-ressources, mais comme co-autrices et co-autrices de sens et de savoirs.

Des outils pour changer les pratiques

Plusieurs pistes concrètes émergent des travaux du projet PARR. Parmi elles :

- La mise en place de comités aviseurs qui réunissent différentes personnes concernées et/ou travaillant directement aux côtés des communautés concernées. Ceux-ci permettant d’élargir les horizons et de laisser place à une représentation plus juste des différents points de vue.

- L’élaboration d’un cadre éthique clair, qui balise la collaboration, prévoit des mécanismes de rétroaction, de consentement continu et de réparation si nécessaire.

- L’adoption d’une posture par, pour et avec, qui centre les besoins des personnes concernées et reconnaît leur autorité sur leurs propres savoirs et réalités.

(Re)bâtir une alliance entre le communautaire et la recherche, ce n’est pas une formule creuse. C’est une démarche exigeante, qui implique de désapprendre certains réflexes, de prendre le temps, d’assumer les conflits et les désaccords. Mais c’est aussi la seule manière de produire des savoirs qui soient utiles, ancrés, et porteurs de justice.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.