Préserver sa lumière et sa force dans des milieux hostiles

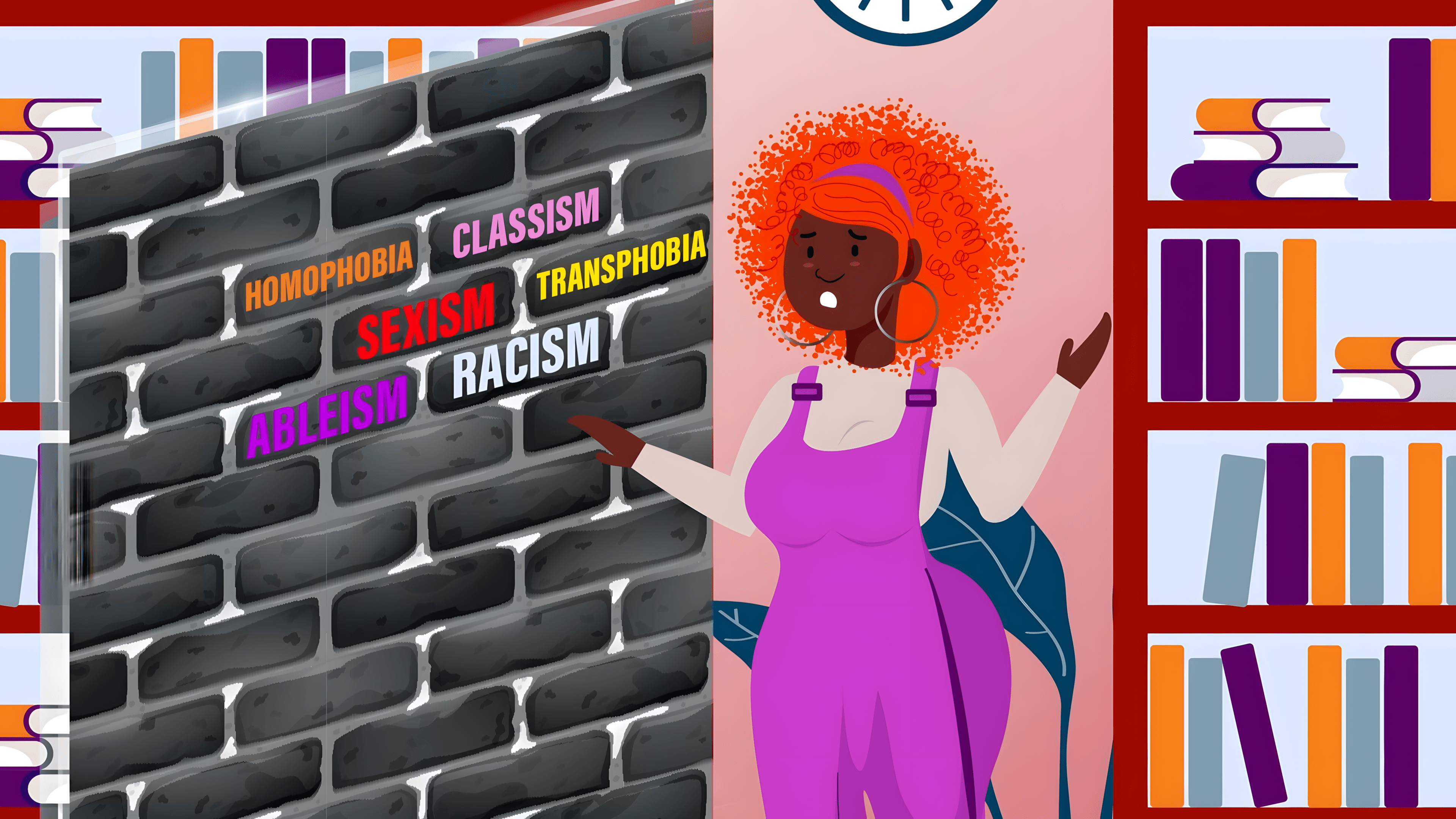

Face aux violences systémiques, savoir se protéger devient une compétence vitale. Dans les environnements de recherche, tout comme dans d’autres espaces professionnels, les femmes et personnes d'identités de genre minorisées noires et racisées sont confrontées à une accumulation d’hostilités — microaggressions, exclusion, désappropriation de leurs savoirs — qui fragilisent leur capacité d’action, leur avancement professionnel et leur estime d’elles-mêmes.

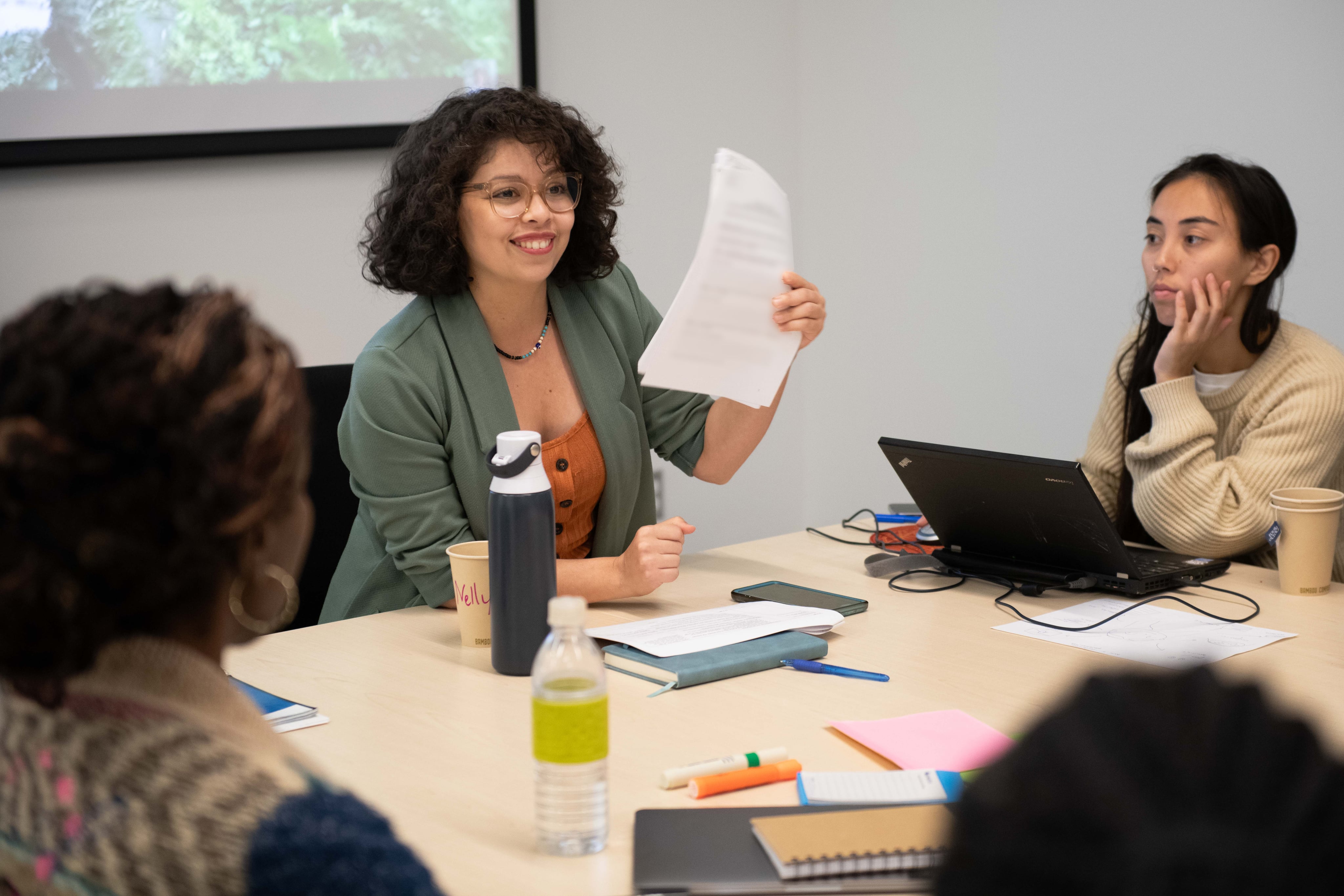

C’est dans ce contexte que Marie Dasylva, coach professionnelle et stratège en « antidomination », a partagé ses enseignements avec les personnes qui étaient présentes au Forum PARR. Forte de son parcours et de son vécu, elle a rappelé une vérité essentielle : l'oppression enferme dans la survie, épuise les ressources internes, et détruit peu à peu la capacité de se projeter dans l'avenir.

Développer des stratégies d’autodéfense, c’est donc refuser cet enfermement. C’est choisir de préserver sa dignité, de sauvegarder son énergie, et de cultiver la possibilité d’advenir, malgré les violences du système.

Lors de sa présentation, Marie Dasylva a eu la générosité de partager quelques stratégies pour se ménager, reprendre du pouvoir sur ce qu’on peut maîtriser (ses limites, ses moyens, ses priorités, etc.) et continuer d'avancer sans s'abandonner en chemin. En voici quelques-unes :

1. Dire non sans culpabiliser.

Dans son travail de coaching, Marie Dasylva enseigne que chaque « non » prononcé à une sollicitation abusive est un acte de préservation de soi. Dire non, c’est prendre soin de sa force vitale, son temps, sa capacité à s’investir dans ce qui nous tient à cœur. C’est reconnaître que nos capacités ne sont pas infinies et qu’aucune institution n’a le droit de nous presser jusqu’à épuisement. Refuser des choses qui ne nous conviennent pas nous permet aussi d’avoir plus d’espace pour celles qui nous conviennent.

2. Revendiquer son droit d’exister pleinement.

Cela peut passer par des gestes simples, mais puissants : adopter une posture droite, affirmer sa présence par sa voix, revendiquer sa visibilité par des choix vestimentaires, artistiques ou corporels. Dans des milieux où notre simple existence dérange, ne pas s’effacer ou s’amoindrir est déjà une forme de résistance.

3. Faire le deuil d’être apprécié.e par tou.te.s.

Porter la parole de la vérité, être dans la radicalité en exposant les racines d’un problème dans un monde qui nie les injustices est rarement un chemin de popularité. Il faut parfois, quand on peut se le permettre selon la situation, accepter de casser des œufs, de déplaire, de briser l’illusion d’harmonie et d’égalité. Se libérer du besoin d’être aimé.e est essentiel pour ne pas compromettre son intégrité.

4. Accepter l'instabilité dans nos vies.

La stabilité dans un environnement toxique est un mirage. Comme l’ont souligné plusieurs personnes participantes, il vaut mieux bâtir un horizon personnel de dignité et de joie, même si le chemin pour y parvenir est instable. Préférer une instabilité féconde à une stabilité mortifère est parfois l’acte de sauvegarde personnelle le plus radical.

5. Arrêter d’expliquer.

Comme le disait très justement un.e participant.e du Forum : « Nous sommes en 2023, tous les mots ont été prononcés. L’accès à ces mots est gratuit. » Marie Dasylva propose elle aussi de se délester de cette pression de pédagogie constante. S'épuiser à expliquer notre vécu ou à justifier nos limites, c’est nourrir un système qui exige toujours plus sans jamais reconnaître ce qu’il prend. Refuser d'expliquer devient ainsi un geste de protection : c’est reconnaître que notre expérience est légitime en soi, qu’elle ne nécessite ni validation ni traduction pour exister pleinement. Se protéger, c’est choisir avec soin où et avec qui on engage notre parole.

La coach propose finalement de penser l’autodéfense comme un processus stratégique avec des conditions gagnantes à mettre en place :

- Se préparer émotionnellement : accepter que le doute, la peur, la colère soient des réponses naturelles, sans toutefois les laisser guider nos choix.

- Définir un horizon clair : fixer un seuil au-delà duquel la santé mentale prime sur toute loyauté institutionnelle.

- S’entourer d’un réseau : construire des solidarités réelles, entre personnes partageant des vécus similaires, pour ne jamais rester seul.e face à la violence systémique.

Finalement, se défendre, ce n’est pas être sur la défensive en permanence. C’est réaffirmer chaque jour que notre existence mérite d’être protégée, que nos rêves méritent d’être poursuivis et que nos forces disponibles sont précieuses.

Dans un monde qui normalise la dépossession de nos savoirs, de notre santé et de notre pouvoir d’agir, se défendre devient un des plus grands actes d’amour envers soi-même.

Certains extraits sont inspirés de témoignages issus du rapport PARR ou du jeu de cartes réflexives. Ils ont été adaptés et anonymisés pour des fins de vulgarisation.

Promotion des actrices racisées en recherche (PARR). (2024). Floraison de stratégies - Cultive ton épanouissement en recherche partenariale (Jeu de cartes réflexives - version française). Outil de sensibilisation et d'auto-réflexion issu des témoignages et pistes de transformation partagées dans le cadre du projet PARR.

La définition de l'injustice épistémique est tirée du rapport PARR qui cite Godrie, B., Desrosières, É., & al. (2020). Les injustices épistémiques : vers une reconnaissance des savoirs marginalisés.